Fragt man bei Schülern und Studierenden nach, was für sie eine Innovation im Bildungsbereich ist, bekommt man relativ rasch die Antwort: “etwas Neues”. Hakt man nach und fragt nach Beispielen, folgt Schweigen oder ein leises “Apple”. Ein Schulleiter berichtet davon, dass er an zwei Teilschulen ein Entwicklungsbudget für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt hat, damit sie Innovationen im Unterricht entwickeln können. In einer Teilschule sei dies sehr gut aufgenommen worden, in einer anderen jedoch sei dies auf Ablehnung gestoßen. Die Lehrpersonen fühlten sich vor den Kopf gestoßen, denn sie fragten sich, ob das, was sie bisher machten, nicht innovativ sei.

Das erste Beispiel zeigt, dass Innovation auch im Bildungsbereich häufig mit technologischem Fortschritt gleichgesetzt und auf kreative Produkte in schickem Design reduziert wird. Das zweite Beispiel veranschaulicht, dass Innovationen Akzeptanz in einem System benötigen und dass die Beteiligten bereit sein müssen, etwas Neues auszuprobieren. Für diejenigen, die Innovationen implementieren sollen, ist mit Innovationsinitiativen (implizit und ggf. ungewollt) eine Kritik an Bestehendem verknüpft. In diesem Zusammenhang wird häufig eine fehlende Entwicklungs- und Erprobungskultur in Schulen bemängelt (Ebner, 2005, S. 11): „die Bereitschaft, weitere Optionen zu generieren, zu erproben und daraus zu lernen, ist unterentwickelt. „Experimentieren“ ist tendenziell negativ konnotiert“.

In der betrieblichen Bildung ist die Verwendung des Begriffs Innovation häufig ein Schachzug im Kampf um knappe Ressourcen. „Innovation“ bzw. „innovativ“ wird daher schon fast inflationär gebraucht, so dass kritisch zu fragen ist, inwieweit der Begriff immer mehr zur Worthülse gerät. Die maßgeblichen Treiber für pädagogische Innovationen sind dabei häufig die Falschen: Kosteneinsparungen und Technologien. Dabei liefert im Zuge der stetigen Bedeutung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen insbesondere die Weiterbildung, ein breites empirisches Feld für innovative Impulse. Allerdings ist in diesem Bereich ein Theoriedefizit zu konstatieren: „Zwischen einer durchaus innovativen Praxis der Beförderung betrieblichen Lernens einerseits und der theoriegeleiteten Re-Interpretation vorfindlicher Praxis andererseits klafft eine große Lücke.“ (Rebmann & Tenfelde 2008, S. V).

Die Frage „Was ist eine Innovation im Unterricht, in Schulen oder Aus- und Weiterbildung?“ ist somit grundsätzlich nicht leicht zu beantworten. In der semantischen Vielfalt des Innovationsbegriffes liegt die Gefahr grundlegender Missverständnisse in Forschung und Praxis. In der Innovationsforschung wird daher die Vorgehensweise vorgeschlagen, den Begriff Innovation im jeweiligen Kontext durch eine Vielzahl von interpretationsfähigen Dimensionen zu beschreiben, auch wenn er dadurch nur relativ unscharf identifiziert werden kann:

a) Inhaltliche Dimension: Was ist der Gegenstand von Innovation?

b) Normative Dimension: Ist das Neue erstrebenswert?

c) Subjektive Dimension: Neu für wen?

d) Prozessuale Dimension: Wann beginnt, wann endet die Neuerung?

In der Bildungsforschung nimmt „Innovation“ als Thema bislang nur eine randständige Position ein, auch wenn es nicht neu ist und bereits seit den 70er Jahren das Innovieren als Aufgabe von Lehrpersonen wissenschaftlich diskutiert wurde. Welche Rolle die Forschung übernehmen kann, wenn es um Innovationen in der Bildung geht – ist für mich persönlich eine zentrale Frage, die meine Forschungsausrichtung bestimmt – und auf diese Frage möchte ich daher in einer Blog-Serie in der nächsten Zeit näher eingehen.

Ebner, H. (2005). Management von Innovationsprozessen in Schulen. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online spezial, 2, 1–13. Abgerufen von http://www.bwpat.de/spezial2/ebner_spezial2-bwpat.pdf

Rebmann, K. & Tenfelde, W. (2008). Betriebliches Lernen: Explorationen zur theoriegeleiteten Begründung, Modellierung und praktischen Gestaltung arbeitsplatzbezogenen Lernens. München und Mering: Rainer Hampp.

Change Labs als wirksame Methode zur Implementierung von Bildungsinnovationen?

Aufgeschlossenheit für Neues und die Motivation, innovative Vorschläge anzunehmen und umzusetzen, sind Voraussetzung für den Anstoß und die Umsetzung von Veränderungsprozessen im Unterrichts- bzw. Trainingsalltag. Über die fehlende Wirksamkeit von (klassischen) Weiterbildungsmassnahmen für Lehrpersonen ist bereits viel geschrieben worden. Was sind die Alternativen, die Kompetenzen von Learning Professionals zu entwickeln und gleichzeitig aber auch tatsächlich die Bildungspraxis in der Breite zu verändern?

Wirksame Ergebnisse können mit offeneren Lernumgebungen erzielt werden, wie beispielsweise in der Art von Engestrøms Change Laboratory® (2004). In einem solchen Rahmen kann beispielsweise das Re-Design von Kursen gemeinsam in einem Team bearbeitet und damit die Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen mit Innovationsstrategien zur Unterrichts-/ Organisationsentwicklung verbunden werden (Engestrøm, 2004, S. 12).

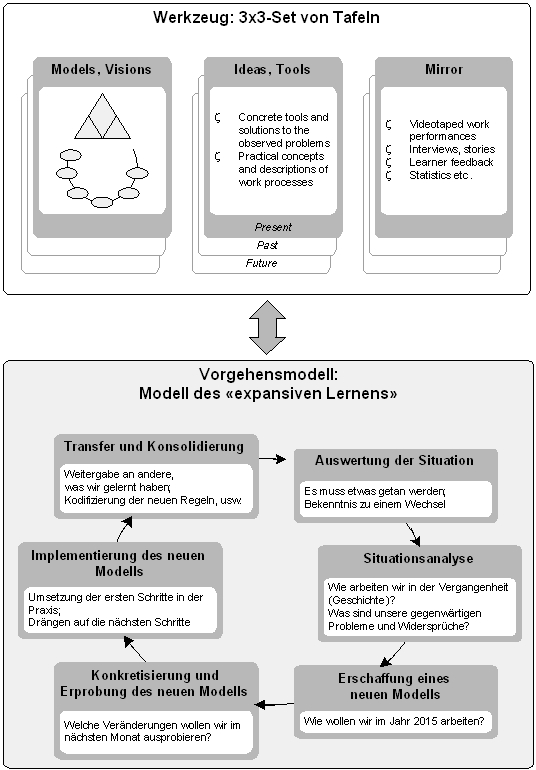

Die Methode des Change Laboratory wurde häufig für die Integration von ICT (Information and communication technologies) im Unterricht in Schulen eingesetzt, um Unterrichts- und Kompetenzentwicklung der Teams und Lehrpersonen zu unterstützen. Die Lehrpersonen als Teilnehmende des Change Lab werden mit dem zentralen Werkzeug, einem Set an 3×3 Tafeln zur Präsentation ihrer Arbeitstätigkeit ausgestattet (vgl. Bild).

Für den laufenden Prozess, die Unterrichtsentwicklung für die ICT Integration zu untersuchen, kann ein „Activity System Framework“ als ein nützlicher Mechanismus zur Modellierung der Unterrichtstätigkeit dienen. Basierend auf diesem Framework können Fokusgruppen mit Vertretern relevanter Anspruchsgruppen des Professional Developments (Curriculum, Technologie, Pädagogik) die bestehende Unterrichtspraxis beobachten, untersuchen und unterstützt mit entsprechenden Instrumenten und Daten, z.B. Videodaten, Feedback von Lernenden spiegeln („Mirror“). Das Bindeglied stellen vermittelnde Ideen und Teillösungen dar, da die Teilnehmenden sich zwischen dem theoretischen Modell/ Vision und dem Erfahrungs-Spiegel bewegen. Der Ablauf eines Change Lab erfolgt dabei üblicherweise in einem Vorgehensmodell des “expansiven Lernens” im Team, über die Problemanalyse, Aufarbeiten der Vergangenheit, Modellierung der Gegenwart bis hin zur Entwicklung neuer Lösungen. Zwar betonen viele Verfechter der lernenden Organisation, wie wichtig es sei, den gesamten Arbeitsplatz selbst als ein Lern-Laboratorium aufzufassen. Dabei wird allerdings der Vorteil eines expliziten Laboratoriums, wie es der Ansatz des Change Labs darstellt, übersehen, dass damit ein geschützter Raum ohne Ablenkungen im Arbeitsalltag darstellt. Somit kann die Konzentration und Fokussierung der Teilnehmenden auf die Analyse und Experimente im praxisnahen Umfeld erleichtert werden. Für den gesamten Lernzyklus sind in der Regel 3 bis 6 Monate erforderlich.

Zwar erscheint die Methodik auf den ersten Blick recht aufwändig, aber von der Wirksamkeit her liefert sie hohe Potenziale der Implementationsstärke: Team Learning als Ansatz, eine professionelle Praxis in einer Community zu verändern.

"Fack ju Göthe": Mangel an Bildung – etwa ein neuer Trend?

In der NZZ eine köstliche Glosse von Jochen Güntner zu lesen: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/ach-das-kennen-sie-1.18220271?extcid=Newsletter_14012014_Top-News_am_Morgen

«Voll krass, dieser Filmtitel», schreibt Feuilleton-Korrespondent «Fack ju Göthe», heisst eine Schulkomödie, die in Deutschland zu den erfolgreichsten Filmen seit langem gezählt wird. Doch interessant an der Produktion ist nicht der Erfolg, sondern die Botschaft, welche lautet: Für Mangel an Bildung muss sich niemand mehr schämen. Ist das etwa ein neuer Trend? Was wohl Günter Grass zu dieser Kolumne sagen würde, dessen Aussage “Facebook ist Scheissdreck” in den sozialen Medien breit getreten wurde.

Eine “Wissensverschiebung” ist beobachtbar – nicht zuletzt aufgrund des Phänomens einer zunehmenden Googleisierung – alte vs. neue Wissenstypologien. Für uns Bildungsverantwortliche, für die Lehrpersonen, bedeutet dies, herauszufinden, wie wir eine “Wissensökologie” herstellen können, in der eine Balance zwischen beiden “Typologien” hergestellt werden kann.

«Das Netz, anders als oft erwartet, ist kein Bildungsautomat, sondern, ohne epistomologisches Fundament des Nutzers, eine Halbwissenmaschine, die das anstrengende Genre der Besserhalbwisserei hat allgegenwärtig werden lassen.»

Sascha Lobo, FAZ, 10.07.2013

Zum Kompetenzbegriff: Braucht es überhaupt Kompetenzen? Oder: gibt 3 + 2 immer 5?

Am 3. Dezember fand das dbb Forum in Berlin statt – zum Thema “Qualität in der dienstlichen Fortbildung”. Leider konnte ich nur am ersten Vormittag dabei sein (wegen meinen eigenen Vorlesungen), aber alle Unterlagen sind online verfügbar:

http://www.dbbakademie.de/offenes-programm/redaktioneller-bereich/4-fachkongress-qualitaet-in-der-dienstlichen-fortbildung/nachbericht.html

Ziemlich unterhaltsam war das Referat von Manfred Becker zum Thema „Kompetenz – Allheilmittel aus dem Wunschkatalog der Personalentwicklung“. Auf humorvolle Art und Weise hinterfragt er kritisch, ob es ein Kompetenzmanagement überhaupt benötigt. Denn letztlich reiche ein Performanzmanagement seiner Ansicht nach (da man Kompetenzen eh nicht messen kann).

In seinem Vortrag steigt er dabei in sein Beispiel ein – diese Folie fehlt nun leider bei seiner Online Version. Drei junge Herren sind darauf zu sehen (suggerieren mehr Muskeln als Hirn, im Hintergrund sieht man Fitness-Geräte ;-), die über die Frage nachdenken: was gibt 3 + 2?

Die Pointe würde Herr Becker zum Ende seines Referates bringen – ich war gespannt auf das Ende. Im Grunde genommen war es auch eine seiner Kernbotschaften: „Vom Ende her denken“ (Performanz ist, was zählt).

An der Oberfläche betrachtet, scheint der Trend zur Kompetenzorientierung und damit einhergehend die Anforderung, die Bildungsinhalte und -ziele viel konsequenter aus der Lernendenperspektive zu beschreiben, auf allen Bildungsstufen ein einheitliches Kompetenzverständnis zu suggerieren. Differenzierter betrachtet, liegen allerdings unterschiedliche Ansätze des Kompetenzbegriffes zugrunde. In Schulen herrscht das Verständnis eines kognitionspsychologischen Kompetenzbegriffes vor. Danach verbindet der Begriff Kompetenz die Wissens- und Könnensebene, um zu verdeutlichen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Lernenden in Bildungsprozessen erwerben sollen (nach Weinert, 2001). In der beruflichen Bildung liegt hingegen ein handlungstheoretisches Kompetenzverständnis vor. Dieser Kompetenzbegriff definiert sich vom Anwendungsbereich her und versteht Kompetenz als Fähigkeiten und Bereitschaft, welche Menschen benötigen, um komplexe Anforderungen in beruflichen und alltäglichen Situationen zu erfüllen. Dazwischen liegt schon ein Utnerschied, das in dem Referat sehr deutlich heraus kam.

Das Referat von Herrn Becker endet mit der Auflösung. Während er im Mittelteil seiner Präsentation auf einen handlungsorientierten Kompetenzbegriff zurückgriff (betriebliche Weiterbildung), schwenkt er zum Schluss zur Schule, um sein zentrales Statement abzugeben – vom Ende her denken. Die Auflösung seiner anfangs gestellten Frage ist daher etwas enttäuschend. Den drei jungen Männern legt er die u.a. Antworten in den Mund:

– der erste sagt 3 + 2 = 5

– der zweite sagt 3 + 2 = 4 -> aber Lehrpersonen in der Schule honorieren dies positiv, ist ja auch nah dran

– der dritte sagt: 3 + 2 = sag ich nicht – auch dies wird pointiert als Stärke aus Sicht der Kompetenzorientierung hervorgehoben.

Schade – dachte ich mir am Ende.

Anbei konstruiere ich einen Fall, den ich eigentlich viel passender fände – denn schliesslich ging es um die betriebliche Weiterbildung.

Fall: In einem Rettungsboot sind nur 4 Plätze. Eine Familie: Mutter, Vater, Kind, sowie zwei Singles wollen gerettet werden. Wie würden Sie entscheiden?

a) 3 + 2 = 5 – einer muss die Rettungsweste anziehen und auf Rettung warten. Am besten der Vater, oder einer der beiden Singles, evtl. der, der am fittesten ist, oder der, der sich freiwillig meldet. Oder es wird gelost… 3 + 2 gibt unumstösslich 5 – konvergentes Denken, ich suche die Lösung in einem vorgegebenen Rahmen, ich überlege dann, wie möglichst „fair“ nach ethischen Wertvorstellungen entschieden werden kann.

b) 3 + 2 = 4 – es wird nach einer Lösung gesucht, in der die 4 Plätze von 5 genutzt werden können. Das Kind kann sich auf den Schoss der Eltern setzen, man kann noch überlegen, wie sich die Personen am besten setzen, das Kind evtl. quer nehmen, damit das Rettungsboot nicht kentert – Divergentes Denken, kreativ kann man werden aus der Not heraus, das braucht Mut -> es geht um die Problemlösung, was ist das übergreifende Ziel? Alle Menschen retten.

c) die Lösung „sag ich nicht“ bedeutet: ich weiss es nicht, ich kann es nicht entscheiden. In meiner Dienstvorschrift steht dazu nichts drin. Entscheiden müssen es andere – der Chef. In meinem jährlichen Personalgespräch werde ich auch nicht danach beurteilt, ob ich das mache. Ich sage lieber nichts, da kann ich nichts verkehrt machen und befolge alle Anweisungen ganz korrekt. Übergreifendes Ziel ist, die eigene Haut zu retten…

Wer ist kompetent? Wer ist am wenigsten kompetent? Was wird man wohl mit „reinem“ Performanzmanagement am stärksten fördern: a), b) oder c) ?

OKB Tagung in St:Gallen: „Jugend und ihre Medien“

Medienkompetenzen in der Berufsbildung – so hiess meine Keynote gestern.

Was bedeutet es für die Berufsbildung, kompetent mit Medien umgehen zu können? Was sollen jugendliche Auszubildende können, um kompetent mit Medien umgehen zu können? Wie schätzen sich Auszubildende selbst ein?

Alle Unterlagen sind online, auch die Keynotes wurden aufgezeichnet und werden noch ins Netz gestellt: http://www.berufsbildung-ost.ch/symposium2013/

Die Veranstaltung war für mich gestern sehr bereichernd. Alle Keynotes fand ich top – unterhaltsam, aber auch substanzreich, inspirierend. Man merkte, dass alle Referenten einen sehr persönlichen Zugang zum Thema haben.

In Vorbereitung auf meine Keynote kamen mir sehr viele Erinnerungen an meine eigene Lehrzeit (1986 bis 1988 – Industriekauffrau) hoch. Daher habe ich zu Beginn auch Bezug zu persönlichen Erfahrungen/ Beobachtungen genommen, welche Unterschiede ich zwischen damals und heute sehe. Dies macht einen einerseits nostalgisch (schon so lange her), andererseits schärft es einen in der Beobachtung; hift, kritisch in den Blick zu nehmen, was denn tatsächlich neue Anforderungen sind.

In der Twitter Wall wurde am stärksten der „Mixer – will it blend?“ als Beispiel für dialogorientierte Kundenkommunikation kommentiert. Auch im Saal mussten alle 400 TN herzlich lachen – ein schönes Gefühl. Humor bleibt immer hängen – hoffe dennoch, die eigentlichen Kernbotschaften gingen nicht unter:

Nach der Präsentation eine interessante Frage: was ist die Rolle der Führungskräfte – Chefs in Lehrbetrieben. Ein Chef schaut nach, was die Auszubildenden in Facebook so treiben (z.B. ein Auszubildender im Firmen-Blaumann im „Saufgelage“ – das geht gar nicht). Meine Antwort fiel recht knapp aus, wir hatten schon ein Zeitproblem, daher hier nochmals etwas differenzierter zu der Frage:

Was bedeutet „Leadership 2.0“ in der Berufsbildung? Sollen wir als Ausbildungsverantwortliche „kontrollieren“, wie sich die Auszubildenden in den sozialen Netzwerken ggf. „geschäftsschädigend“ präsentieren?

Diese Aufgabe klingt ziemlich anstrengend. Muss ich jetzt als Führungskraft auch noch in den sozialen Netzwerken kontrollieren gehen? Bei Auszubildenden stellt sich allerdings schon die Frage, welche Verantwortung wir tragen; wie wir sie in diesem Bereich ein Stück weit begleiten sollen, um sie kompetent im Umgang mit sozialen Medien zu machen – schliesslich legen sie den Grundstein ihrer beruflichen (realen und digitalen) Identität. Daher würde ich es als integratives System in einem Lehrbetrieb sehen, der auf einer guten Lernkultur (Aufrichten statt Zurichten) aufbaut:

1) Dialog mit den Auszubildenden führen: was sind unsere Leitlinien im Umgang mit Sozialen Medien? Letztendlich geht es um den Erfolg des Betriebes, aber auch um den beruflichen Erfolg der Auszubildenden (z.B. “möchtest du, dass dein künftiger Arbeitgeber diese Fotos deiner Bewerbermappe beigelegt wird?”). Die Sinnfrage, das „warum“ wir darauf achten (Facebook ist eben kein privater Raum!) repräsentiert den Ausgangspunkt sowie auch die Leitplanken für unser Handeln.

2) Es braucht wenige und einfache Regeln sowie Transparenz, um ein robustes, werteorientiertes System zu etablieren. Zum Beispiel: Regel 1) stelle nichts ins Internet, was du später bereuen wirst (soll das dein Arbeitgeber sehen?) – auch wenn du private Einstellungen vorgenommen hast – nichts ist privat im Internet 2) google dich regelmässig, um zu prüfen, ob jemand anderes über dich / ein Foto von dir gepostet hat – am besten ist es, gemeinsam mit den Auszubildenden Strategien zu entwickeln, was man machen kann (1. zuerst direkt ansprechen, 2. falls dies nicht wirkt, wo kann ich hingehen) 3) offen sein für Kritik und Rückmeldungen – beide sind für beide Seiten eine Lernchance. Der Empfänger/ Betroffene entscheidet, was ihm peinlich ist oder nicht, welche Infos entfernt werden sollen.

3) Transparenz herstellen: wenn man als Führungskraft in Facebook überprüfen möchte, sollte dies im Vorfeld klar sein, damit keine Misstrauenskultur entsteht. Aufrichten statt Zurichten – das bedeutet auch, stärker auf Selbstregulation (erklären, warum ist es wichtig, damit Jugendliche eigene, intrinsische Ziele stecken können) statt auf Selbstkontrolle zu setzen (ist immer von aussen gesteuert, braucht viel Ressourcen und die Gefahr ist gross, dass Jugendliche irgendwann aus dieser Selbstkontrolle ausbrechen).

4) Voneinander lernen: die Auszubildenden können ermuntert werden, mit eigenen Ideen zu kommen – aktiv nach ihrer Meinung fragen, offen sein, wie die Auszubildenden Entwicklungen sehen, sich gemeinsam wie in einem grossen Entwicklungslabor fühlen, wo in bestimmten Bereichen die Auszubildenden mehr wissen als die Ausbilder. Dies kann sehr bereichernd für eine Lernkultur sein, die sich am Idealbild der lernenden Organisation („Lernen von oben nach unten und von unten nach oben“) orientiert.

5) Im Grunde genommen braucht es eine ergänzende Professionalisierung der Ausbildner, damit sich der Aufwand in Grenzen hält (Weiterbildung für neu geforderte Kompetenzen, Support Unterstützung, Tools, um Kommunikationsaufgaben in den Griff zu kriegen, etc.)

OKB_Meko_Seufert_Nov2013

Die Lernende Organisation – ein Mythos oder gelebte Praxis?

Die Entwicklungsfähigkeit von Organisationen gewinnt zunehmend an Bedeutung und führt zur Implementierung von Organisationsformen, Führungskonzepten und Managementsystemen, die verstärkt auf Selbstorganisation setzen. Hierbei kommt der Funktion des Lernens von Individuen und der Entwicklung von Organisationen eine besondere Bedeutung zu, die mit der Institutionalisierung lern- und innovationsförderlicher Strukturen und damit auch Kulturen einhergeht. Im Grunde genommen ist das Konzept der Lernenden Organisation (Senge, 1990) heute wieder sehr aktuell – auch wenn unter anderen Bezeichnungen: entwicklungsfähige Organisation, agile Organisation, Enterprise 2.0…. Die Umsetzung ist allerdings schwer, hört man Bildungsverantwortlichen zu, dann scheitert es oft an der gelebten Praxis, eine gewisse Desillusionierung ist spürbar – zu idealistisch ist das Konzept. Trotzdem haben viele den Eindruck, dass der Umgang mit Veränderungen und auch mit Unsicherheit viele Barrieren für Lernen (der einzelnen MA sowie auch für gesamte Unternehmen) und somit auch für Innovation ein Kernproblem darstellt.

Was sind die neuen Ausgangspunkte des Lernens und für die Lernende Organisation? Und damit: wo müssen etablierte Handlungsmuster aufgebrochen werden, “verlernt” werden? Was sind zentrale Handlungsfelder, um die Entwicklungsfähigkeit von Organisationen zu erhöhen? Letzendlich ist es entscheidend, stärker individuelles und organsiationales Lernen – und somit PE und OE – stärker zu verbinden.

Entwicklungsfähigkeit

MOOCS und das Phänomen: "when you have a hammer, everything looks like a nail"

Das Trendthema “MOOC” hat es nun auch in die Zeitschrift BILANZ geschafft unter dem Titel „YouTube cum laude“ (und Untertitel: Kostenlose Online-Lehrgänge von Top-Unis sind der letzte Schrei in der Bildungsszene. Ihr Wert ist allerdings umstritten. In der Schweiz wächst der Trend zum kostenpflichtigen E-Learning mit anerkannten Abschlüssen.)

Der Artikel ist informativ, klärt auf, was sind denn eigentlich MOOCs und fügt noch weitere Trends an wie Blended Learning, welche die Bildungsszene mehr und mehr verändern sollen. EPFL ist Vorreiter auf diesem Gebiet mit 25 Vorlesungen und die Uni Genf führt derzeit gerade ein Experiment durch (Informatik für Ökonomen). Die restlichen Hochschulen und Fachhochschulen diskutieren derzeit. Dies führt zu der Überschrift im Text: „Zurückhaltende Deutschschweiz“. Ich hatte die Journalistin am Telefon, ihr gleich zwei Ansprechpartner unserer internen Arbeitsgruppe genannt, um MOOCs strategisch sinnvoll einzusetzen. Sie wollte sich dort sofort melden, was sie allerdings – zumindest bei einem Kollegen weiss ich das – nicht gemacht hat. Schade, das hätte dem Artikel noch gut getan, genaue Gründe zu erfahren, warum die Schweizer Hochschulen (bis auf zwei) nicht sofort dem „letzten Schrei“ hinter herjagen. Dennoch: der Beitrag zeigt, dass Bildungsthemen mittlerweile nicht nur gesellschaftlich, sondern auch ökonomisch an Relevanz gewinnen – nicht nur in der Weiterbildung, sondern auch gerade im Kontext Higher Education.

In meinem Forschungsschwerpunkt „pädagogisches Innovationsmanagement“ beschäftigt mich die Frage, was Bildungsinnovationen eigentlich sind und wie sie „ins Klassenzimmer“ kommen. Aus meiner Beobachtung heraus gibt es bereits deutliche Anzeichen dafür, dass sich langsam Ernüchterung breit macht, der „übliche Zyklus“ durchlaufen wird. Neue Technologien gehen häufig durch einen „Hype Cycle“ (s. anbei der Gartner Group 5-Phasen Zyklus), das lässt sich gerade bei Bildungstechnologien sehr gut beobachten:

Interessant ist dabei zu beobachten, dass bislang zentrale Promotoren von MOOCs (s. Greenstein der Gates Foundation) sich selbst zu Wort melden und nachdenkliche Töne von sich geben – MOOCs als Wunderwaffe – welches Problem können wir eigentlich damit lösen? Oder anders formuliert: wenn wir einen Hammer haben, sehen wir nur noch Nägel… Zentral für mich ist der Satz: We have skipped the big picture of where higher ed is going and where we want to be in 10 or 20 years. Derartige Fragen und Diskussionen lassen mich hoffen, dass MOOCs und der damit einhergehende Zeitgeist doch noch zu didaktisch sinnvollen Bildungsinnovationen führen kann.

Aus Blogbeitrag: http://www.insidehighered.com/views/2013/07/01/essay-need-focus-higher-ed-reforms-right-goals-not-just-quick-change

Dan Greenstein, the head of postsecondary success at the Bill & Melinda Gates Foundation, now wonders aloud if MOOCs are a “viable thing or are just a passing fad.” Gates has agreed to spend $3 million for wide-reaching MOOC-related grants. But Greenstein said higher ed is suffering from “innovation exhaustion,” and MOOCs are part of the problem. “It seems to me, at least with respect to MOOCs, that we have skipped an important step,” he wrote in an Inside Higher Ed op-ed last week. “We’ve jumped right into the ‘chase’ without much of a discussion about what problems they could help us to solve. We have skipped the big picture of where higher ed is going and where we want to be in 10 or 20 years.”

The American Council on Education is working with Gates; it also recommends colleges grant credit for some MOOCs it has reviewed. But ACE President Molly Corbett Broad said the free online classes have perhaps been greeted with more hype than is appropriate.

Broad said innovation exhaustion “may be overstated,” but she said there is a “settling out” about the future of MOOCs. She said they have received more hype than any higher ed development in recent memory.

Ganz nachzulesen im Inside Higher Ed: http://www.insidehighered.com/news/2013/07/09/higher-ed-leaders-urge-slow-down-mooc-train#ixzz2Ya8smFIZ

Braucht es noch Lehrbücher?

eBooks, open educational resources, MOOCs – braucht es da noch Lehrbücher im Printform?

Als mich der renommierte Schäffer-Poeschel Verlag allerdings anfragte, ob ich nicht ein Buch zu Bildungsmanagement verfassen wollte (wurde wohl als Lücke auf dem Markt identifiziert), habe ich doch nicht lange gezögert. Ich sah es als eine grosse Ehre an, gefragt zu werden – als Expertin auf diesem Gebiet “auserkoren” worden zu sein. Ein Buch hat etwas Faszinierendes: grössere Zusammenhänge in einem Rahmenkonzept darzustellen, den Leser mit auf die Reise seiner Gedankenwelt zu nehmen, das Buch wachsen und gedeihen zu sehen… Die Entstehungsgeschichte eines Buches ist eben doch eine ganz andere als die in einem überschaubaren Format wie Journal Beitrag, Konferenzberichte… Wissen wird zunehmend fragementiert, hier ein paar “knowledge chunks”, da ein paar interessante Erkenntnisse aus einer sehr fokussierten Studie, dort vielversprechende links, die nach mehr klingen, als sich dann tatsächlich rausstellt… Zunehmend schätze ich selbt wieder das Buchformat, in dem mir Zusammenhänge in einem Gebiet und Orientierungswissen eine zentrale Rolle spielen.

https://www.schaeffer-poeschel.de/index.php?mod=bookdetail&product_id=IS-9783791032443-1

The next Learning Landscape „Learner-Driven“: was bedeutet eigentlich „Selbstlernen“?

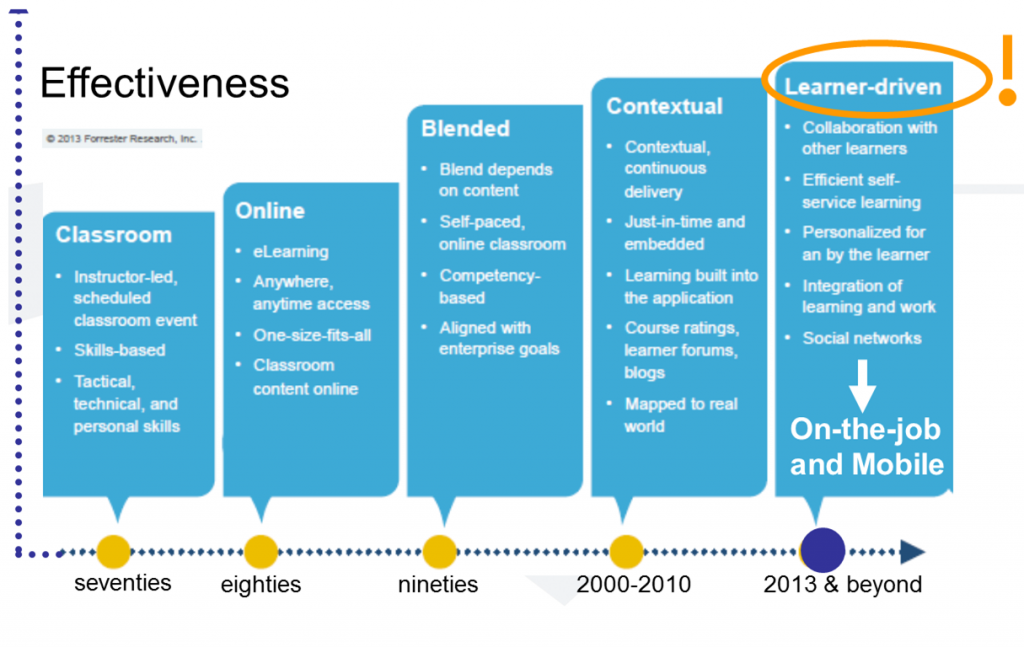

An unserem scil congress hat Ruud Kronenbourg, Dean der Caterpillar University, in der Session „Working is learning – learning is working“? das folgende Schaubild dabei gehabt (Quelle von Forrester Research 2013). Stimmen diese Trendentwicklungen? Kommt nun die Ära des „Learner-driven“ Modells, das Selbstlernen? Ist das „das Prinzip Hoffnung“ – die Mitarbeitenden können sich bald selbst alles beibringen, das Bildungsmanagement und Führungskräfte unterstützen dabei?

Der Bezugspunkt für Lernprozesse scheint nicht mehr der Betrieb, sondern das Individuum (kompetenzorientierte bzw. utilaristische Wende), eine inner- und übertrieblich organisierten Kompetenzentwicklung in vernetzten Lernstrukturen zu organisieren. Als Implikation daraus hat das Bildungsmanagement in Unternehmen die Aufgabe, Lernprozesse auf individueller, betrieblicher und überbetrieblicher Ebene zu initiieren, zu implementieren, zu begleiten und zu evaluieren. Die Überschneidungen zwischen selbstorganisiertem und informellem Lernen sind dabei im Übrigen sehr groß. Häufig werden beide Konzepte gemeinsam verwendet. Obwohl das informelle Lernen mit dem Selbstlernen in manchen Bezügen verbunden ist, betrachten beide das Lernen aus unterschiedlicher Perspektive: Während sich informelles Lernen in allgemeiner Weise auf die „Form“ bezieht und sich – je nach Definition – vom formalen Lernen dadurch abgrenzt, dass es außerhalb von Bildungseinrichtungen und ohne Zertifizierung abläuft, definieren sich die Spielarten des Selbstlernens dadurch, dass das lernende Subjekt bestimmte Aspekte des Lernprozesses wie beispielsweise die Lernsteuerung selbst in die Hand nimmt.

Die Nähe zum informellen Lernen hängt letztendlich von der Interpretation und Ausprägung des Selbstlernens ab. Was bedeutet eigentlich Selbstlernen? Drei Hauptkriterien sind dabei hilfreich: die Organisation, die Steuerung und die Autonomie, die er jeweils wie folgt definiert:

1. „Selbstorganisiertes Lernen bedeutet, sich bei vorgegebenen Inhalten und Lernzielen um die Rahmenbedingungen des Lernprozesses (Unterlagen, Ort, Zeit, Dauer, Prüfungstermin usw.) selbst zu kümmern.

2. Selbstgesteuertes Lernen heißt, in einem vorgegebenen Lernarrangement den Weg zu den extern fixierten Lernzielen selbst zu gehen und entsprechende Maßnahmen, wie Aufrechterhaltung der Motivation, Überwachung und Regulierung des Lernprozesses, zu setzen.

3. Selbstbestimmtes bzw. autonomes Lernen beinhaltet, alle Parameter des Lernprozesses, Organisation, Steuerung, Lernziele, selbst wählen und kontrollieren zu können.“ (Zürcher, 2007, S. 36)

Die Überschneidungen von informellem Lernen und Selbstlernen sind dabei wechselseitig. Zum einen verläuft das informelle Lernen im Alltag häufig selbstorganisiert, als bewusster Lernprozess. Zum anderen kann das selbstgesteuerte Lernen auch in einem formalen, institutionalisierten Kontext eingesetzt werden. Informelles Lernen und Selbstlernen sind daher zwar nicht deckungsgleich, aber sie sind auf eine wechselseitige Annäherung hin angelegt.

Empirische Befunde:

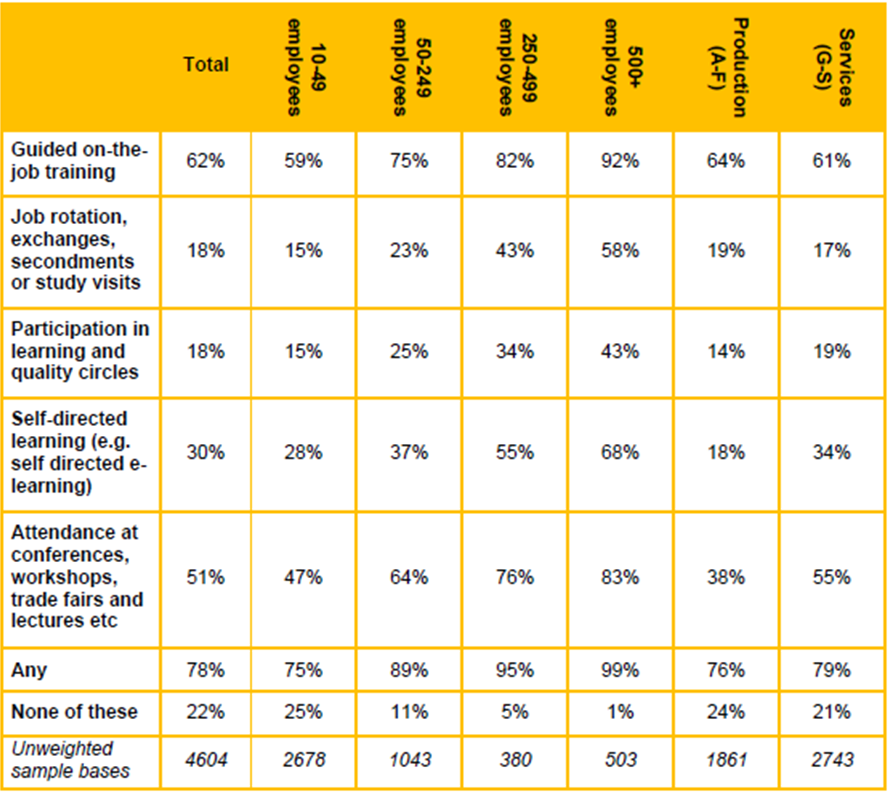

Wie sehen hierzu die Ergebnisse des Berichts der European Union’s Continuing Vocational Training Survey (CVTS), die das 4. Mal in 213 veröffentlicht wurden. Online verfügbar (s.u. link). Anbei die Tabelle zu “Provision of other specified forms of Continuing Vocational Training in 2010, by organisation size and broad industry sector (all organisations)” – also im weiteren Sinne die Elemente im Portfolio, die der “Learner-driven Ära” zugesprochen werden können:

Die Differenzen zwischen Branchen und Unternehmensgrösse werden dabei deutlich: Mit steigender Grösse nimmt das „Learner Driven“ zu, im Durchschnitt ist es im Service Bereich doppelt so hoch als in der Produktion. Das Guided on-the-job Training hingegen ist mit 64% bzw. 61% bei beiden Bereichen gleichermassen stark ausgeprägt. Die Trendentwicklung zu „Learner driven“ im Sinne von selbstgesteuertem Lernen wird somit etwas bestätigt, wenn auch das „Guided on the job-training“ zum derzeitigen Stand einen deutlich höheren Stellenwert einnimmt – aber letztendlich kommt es auch hier auf das konkrete Verständnis von “Learner-driven” an, inwieweit guided on the job-training nicht auch sehr stark vom Mitarbeitenden selbst ausgehen kann – denn Lernen muss man letztendlich immer selbst 😉

Quellen:

Continuing Vocational Training Survey (CVTS4), Feb. 2013 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/81645/bis-13-587-continual-vocational-training-survey-cvts4.pdf

Zürcher, R. (2007). Informelles Lernen und der Erwerb von Kompetenzen. Theoretische, didaktische und politische Aspekte. Wien: Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abteilung.

Innovatives Lernen – aus der Sicht von Schülern…

Wie sieht eigentlich die Zukunft des Lernens aus Sicht heutiger Schüler aus, die bald ihr Studium antreten oder gleich in die Berufswelt einsteigen? Generation Z werden sie von Prof. Scholz, Universität Saarbrücken genannt (über die Sinnhaftigkeit und Stereotypenbildung des Generationenansatzes haben wir viel am Kongress diskutiert).

Drei Schülerinnen am Gymnasium, 16 Jahre alt, haben für den congress folgendes Video erstellt – die Kernbotschaft ist recht klar:

http://www.youtube.com/watch?v=E_vNNgTcgNg&feature=youtu.be

“Schüler lernen am besten, wenn sie Spass haben”

Ist es die Spass- / Funkultur, welche die Schüler heutzutage so stark prägt?

Beim genaueren Betrachten – die Cuts sind schnell, man muss das Video zweimal sehen 😉 – ist es tiefgründiger.

Herrlich die Starwars-Szene: “Luke, ich bin dein Lehrer” – “NO” -> auch in Zukunft bleibt die Lehrperson der “natürliche Feind”. Die Lehrperson kann sich einfallen lassen, was sie will – es ist Teil des “Spiels”, zu jammern (wie langweilig, “hat meine Oma schon gelesen”…)

Die Methoden/ Medien sind vielfältig: Simulationen (Google Glasses vermutlich), Animationen, Filme, aber auch Bücher existieren für sie künftig immer noch in ihrer Welt.

“Fachübergreifend” soll der Unterricht sein (ein Fachterminus, den sie anscheinend bereits aus ihrem Schullalltag kennen), auch wie wichtig es ist, selbst aktiv zu lernen, dass es auch notwendig ist, vom Lehrer einen Schubs zu bekommen, um eigene Erfahrungen zu machen, zu erkennen, was der Unterrichtsstoff mit seinem eigenen Lebensalltag zu tun hat…

Aber egal, was und wie Unterricht gestaltet wird – Hauptsache, Schüler haben Spass – auch wenn man in den einzelnen Szenen des Unterrichts, den nicht immer gleich erkennen kann – die Freude am Lernen ist eben doch tiefgründiger und wir sehen sie auch nicht immer sofort…

Zentral ist die Frage jedenfalls schon: Wie können wir die (intrinsische) Motivation der Lernenden wecken? Und nicht zu verwechseln mit oberflächlichem Spass (und oberflächlichem Lernen).

Noch als Randbemerkung:

ich wollte den drei Mädchen eine Freude machen, fragte im häuslichen Umfeld nach, ob ein Geschenkgutschein von H&M gut ankäme. Nein, lautete die Antwort, die Mädchen boykottieren H&M, da die Firma noch nicht genügend gegen Kinderarbeit in Indien unternähme (evtl. haben sie die ARD Reportage im Fernsehen gesehen, die Aktiv-gegen-Kinderarbeit Initiative auf Facebook mitgekriegt oder das Thema sogar bei einem engagierten Lehrer in der Schule behandelt – ggf. sogar die Mischung aus allem, wäre auch ein schönes Beispiel für die Verzahnung formellem und informellem Lernen, was letztendlich zu sozialverantwortlichem Handeln führt

Ergiebige Kongressformate?

IOTA Forum, Vienna

Das internationale Forum der IOTA in Wien hat unter dem Lead der Bundesfinanzakademie in Wien ein interessantes Format für eine interne Veranstaltung durchgeführt: Video Statements als Impuls, Open Space (Powerpoint Free!) und moderierte online Diskussion im Nachgang.

Mein Videostatement anbei – die Trendstudie nochmals „in English – in a nutshell“ sowie 4 Trends, die ich für die Organisation ausgewählt habe:

1) Mobile Learning

2) User Generated Content & Content Curation

3) Social Communities

4) Bringing competence models to life

insbes. der letzte Trend ist m.E. ein emergenter Trend (kein Hype, oder „technology-driven“ wie sonst üblich, daher nicht so präsent und visibel, aber umso bedeutender), setzt am Subjekt- und Erfahrungsbezug der individuellen Lernenden an und kann gleichzeitig die normative Orientierung im Unternehmen bieten

Ergiebiges Kongressformat? Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend – es mobilisiert „Bottom-up-Prozesse“, integriert “Networking-Thinking”, um neues Wissen zu generieren -> Aber was bleibt wirklich hängen? Weitere Erfahrungen werden es im Nachgang zeigen…

Strategische Bildungsarbeit: das "Lost-in-Transition"-Phänomen?

Lost in Transition? Auf den Titel für unseren nächsten scil congress kam ich als ich an den Film „Lost in Translation“ dachte – dieses Gefühl des sich Verlierens, weil man vergeblich versucht, die Sprache der anderen zu verstehen, die Signale zu deuten, in Unsicherheit improvisieren und seinen Job gut zu machen– dieses Gefühl kennen wohl viele und ich sehe sehr viele Parallelen zur Profession des Bildungsmanagements.

Alle reden von Transformation, die Veränderung sei die einzige Konstante. Aber von wo nach wo geht es eigentlich? Und warum organisieren wir Lernen so und nicht anders? Wie wissen wir, ob wir die richtigen Prioritäten setzen? Woher kommt eigentlich die Orientierung, wenn wir künftig mehr on-the-job lernen, unterstützt durch Führungskräfte, mehr informell und mobil, mehr bottom-up und in Eigenverantwortung? Leicht kann sich das Bildungsmanagement künftig in dieser „Transformation“ verlieren – welche Position und welches Selbstverständnis hat der Bildungsbereich künftig in Unternehmen? Neben knowing und doing wollen wir daher gezielt auch das „Being“ von Bildungsmanagement im Kongress adressieren. Notwendige „Warum-Fragen“ stellen, die Orientierung für uns geben, um sich nicht im blinden Aktionismus jedem Trend hinter jagend zu verlieren.

Unsere jüngsten Trendstudienergebnissen zeigen, dass die Schere weiter auseinander geht: die Strategiearbeit wird immer bedeutender – auf Platz 1 der Top Themen landete nun: „Die Qualifizierung der Mitarbeitenden proaktiv an der Strategie ausrichten“. Allerdings beurteilen Bildungsverantwortliche den Status der Umsetzung immer kritischer. Waren es 2008 noch 44 %, 2010 immerhin noch 26 %, sind es jetzt nur noch 11.7%, die diese Herausforderung tatsächlich realisieren können. In keinem der anderen Bereiche verändern sich die Werte so drastisch nach unten. Warum ist das so? Vermutlich sind es verschiedene Gründe, die da hineinspielen – wie immer. Die Strategie ist in vielen Unternehmen emergent, vage und eher kurz-/ mittelfristiger Natur. Wie soll sich das Bildungsmanagement dann danach ausrichten können? – und damit sind wir wieder beim „Lost in Transition-Phänomen“ Und in den Sinn kommt mir noch das folgende Zitat: „Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. (Marc Twain)“

Wen die Trendstudienergebnisse in der Zeitreihe näher interessieren, anbei der Link zu einer Präsentation:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=07Mbv9AiZBs&w=420&h=315]

Der Blick in die Glaskugel – Zukunft lernen?

So lautete mein Vortragstitel bei der DGSF – Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie auf Wunsch des Veranstalters – eine gute Gelegenheit, sich selbst über Entwicklungen Gedanken zu machen. Wer weiss schon, was in 10-15 Jahren sein wird?

Frei schwebend in der Wolke – ein Bericht im Spiegel 6/2012 zur internen Blaupause von IMB – sieht so die Arbeitsform der Zukunft aus? “die weitest gehende Belegschaft wird an ein internes Facebook angebunden, über das die Menschen bewertet und gleichzeitig motiviert werden sollen – angelehnt an das System sozialer Netzwerke wie Facebook. Nur dass Menschen hier nicht ihren Musikgeschmack, ihre Hobbys und Freunde zur Schau stellen, sondern ihren beruflichen Werdegang, ihre Stärken, Schwächen und Qualifikationspofil”

"Frontalunterricht besser als sein Ruf" – Was findet den Weg in Medien?

„Fronatalunterricht macht klug“ – so die FAZ am 15.12.2012. Oder: „Frontalunterricht ist besser als sein Ruf“ – so das Handelsblattt vom 11. März 2012. Diese Schlagzeilen stehen stellvertretend für zahllose Artikel in alten und neuen Medien. Die meisten Beiträge beziehen sich auf die sog. Hattie Studie, in der ein neuseeländischer Bildungsforscher 2008 eine Studie zu 800 Metaanalysen aus 50000 Einzeluntersuchungen zu der Frage „Was bewirkt guter Unterricht? What works best?” durchgeführt hat. Die Zeit betitelt ihren Artikel zur Hattie Studie mit „Ich bin supergewichtig“ und vermittelt wird die Kernbotschaft: „Kleine Klassen und offener Unterricht bringen nichts“. Ins Handelsblatt schafft es zudem die in 2011 durchgeführte Meta-Studie des Wirtschaftsprofessors Lavy von der Hebrew University of Jerusalem zur selben Frage mit ähnlichen Ergebnissen (beim Handelsblatt interessanterweise unter der Rubrik „Neues aus der Wirtschaftsforschung“).

Selbst im Bekanntenkreis wird man auf die „neueste neuseeländische Studie“ angesprochen: Frontalunterricht und es kommt eben auf den Lehrer an…“ – das bleibt in der breiten Diskussion anscheinend hängen. Die Tatsache, dass Hattie auf ein Datenmaterial von insgesamt 250 Mio. Schülern und Schülerinnen zurückgreifen konnte, scheint sehr beeindruckend zu sein und verleitet zur Annahme, dass nun „absolute Wahrheiten“ vorliegen. Interessant sind – wie immer – jeweils die im Anschluss geführten Diskussionen, wie die unterschiedlichen Protagonisten aus den Studien genau die “Stückchen” herauspicken, mit denen sie ihren eigenen Standpunkt untermauern können. Eine Lehrperson schreibt in einem Forum: „ich hab es ja schon immer gewusst, dass der gute alte Frontalunterricht das Allerbeste ist – besonders für die schwächeren Schüler“. Eine andere fragt kritisch nach: „Warum ist dann Deutschland eigentlich nicht ganz weit vorne bei den Pisa Studien – im Fronatalunterrichten sind wir doch spitze!“

Schaut man sich die Hattie Studie im Original genauer an, kommt man zu einer viel differenzierteren Betrachtung. Letztendlich zeigt die Bildungsdiskussion in den Medien zahlreiche Missverständnisse und auch Mythen. Natürlich schränkt Hattie auch selbst den Anwendungsbereich ein: nur fachliche Kompetenzen waren im Blick; zunehmend wichtiger werdende überfachliche Kompetenzen (Sozial-, Selbstkompetenzen) waren (natürlich!?) ausgeklammert. Die untersuchen Daten von Hattie stammen aus den 1980er und 90er Jahren – das ist schon eine ganze Weile her. Wie sahen damals wohl die Web-based Learnings aus? Man ahnt es: diese Methode ist laut der Studie nur gering effektiv. Sehen heutige Formen des „offenen Unterrichts“ wohl noch genauso aus wie im letzten Jahrhundert? Haben Lehrpersonen mittlerweile nicht vielerorts die Erfahrung gemacht, dass Orientierung und Strukturierungshilfen für den Lernprozess in offeneren Lernsettings erforderlich sind? Dieselbe Problematik haben wir bzgl. des Einsatzes von Medien. Aus eigenen Erfahrungen im Unterricht mit Notebook-Klassen wissen wir, dass es nicht genügt, den Schülerinnen einen Laptop hinzustellen – im Übrigen funktioniert dies in den meisten Unternehmen in der betrieblichen Weiterbildung auch nicht, wie die Erfahrungen mit Web-based Trainings zeigen. Der Computereinsatz muss in ein didaktisches Konzept eingebettet und von der Lehrperson gesteuert sein. Das bedeutet allerdings nicht – wie ich es häufig bei Studierenden in Übungslektionen erlebe – alles vorgeben und kontrollieren zu müssen („wir geben jetzt bitte gemeinsam die folgende Website ein“); vielmehr erfordert es ein „Orchestrieren“ unterschiedlicher, mehr oder weniger direktiver Aktivitäten. Ich finde, es ist ein riesengrosses Missverständnis, dass in der breiten Öffentlichkeit – und anscheinend von vielen Lehrpersonen selbst – die Rolle der Lehrperson bei der Gestaltung offener Lernformen als weniger gewichtig wahrgenommen wird – sie ist aber nur anders, bestimmt nicht weniger bedeutend!

Im Übrigen ist eine interessante Replik zur Hattie Studie zu finden. Dort wird auf den Umstand verwiesen, wie schwierig die Zuordnung der einzelnen Studien zu Kategorien wie Lehrperson als aktiver Gestalter („activator“) oder als Lernbegleiter („facilitator“) tatsächlich sind. So kann man darüber diskutieren, inwiefern reciprocal teaching, meta-cognition strategies oder auch Elemente des Mastery Learnings nicht auch eher zum Rollenbild des Lernbegleiters passen. Diese Gegenüberstellung zeigt mir jedenfalls mal wieder, dass unter der Bezeichnung „teachers as faciltators“ oder generell unter Lernbegleitung sehr unterschiedliche Ausprägungen verstanden werden können.

Interessant finde ich in der gesamten Studie die Kernbotschaft, die Hattie mit dem Label „Visible Learning“ betitelt (so heisst auch sein Buch, in dem er 2009 die Ergebnisse veröffentlichte). Wie kann man Lehren und Lernen sichtbar, erfahrbar, erkennbar machen – für Lehrpersonen und Schülerinnen. Nach Hattie findet das statt,

– wenn das aktive Lernen jedes einzelnen Lernenden das explizite Ziel ist,

– wenn es angemessen herausfordert,

– wenn der Lehrer und der Schüler (auf ihren unterschiedlichen Wegen) überprüfen, ob und auf welchem Niveau die Ziele auch wirklich erreicht werden,

– wenn es eine bewusste Praxis gibt, die auf eine gute Qualität der Zielerreichung gerichtet ist,

– wenn Feedback gegeben und nachgefragt wird und

– wenn aktive, leidenschaftliche und engagierte Menschen am Akt des Lernens teilnehmen.

Je mehr der Lernende dabei selbst zum Lehrenden und der Lehrende zum Lernenden werden, desto erfolgreicher verlaufen die jeweiligen Lernprozesse!

Das ist eigentlich Hatties zentrale Botschaft, wie er übrigens selbst sagt – und um mich auch gleichzeitig gegen den Vorwurf zu wappnen, ich würde nun auch nur ein „Stückchen“ aus der Studie rezipieren, um meine Position zu untermauern ;-). Schade, dass in der breiten Bildungsdiskussion nur sehr verkürzt über eine m.E. uralte Methodendiskussion (“entweder-oder” an Stelle von “sowohl-als-auch”) diskutiert wird und bei vielen anscheinend ankommt: es ist besser, wenn der Lehrer den Schülern alles erklärt!

Veranstaltungshinweis: Bildschirmmedien – Auswirkungen auf die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zum Stichwort “Elterncoaching” ein interessanter Hinweis auf eine öffentliche Vorlesung an der HSG

Bildschirmmedien – Auswirkungen auf die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Der Elternmitwirkung Rotmonten ist es gelungen, eine Koryphäe für dieses Thema zu gewinnen:

Prof. Dr. Lutz Jäncke im Audimax der HSG: Montag, 25. Feb. 2013, 20.00 Uhr

Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich

Zum Inhalt: Fernsehen, Computerspiele und Internet – die digitalen Medien haben unser Leben verändert. Experten streiten sich über die Wirkung der digitalen Reize auf die geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Viele Eltern sind überfordert und fragen sich, wie ihre Kinder im Informationszeitalter erziehen sollen.

Besteht tatsächlich ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl Fernsehstunden und den Schulleistungen? Was genau passiert in den Gehirnen der Kinder und Jugendlichen, wenn sie in die virtuelle Welt eintauchen? Wie viel Medienkonsum kann als „normal“ eingestuft werden und ab wann besteht die Gefahr einer Sucht? Ein Thema, das wohl alle Erziehenden betrifft….

Blended Learning in Executive Education – langsam “Mainstream”?

Unter dem Titel “Breaking the Mold on Blended Learning” haben Marie Eiter und Toby Woll (beide MIT Sloan Executive Education), eine interessante Unicorn Studie veröffentlicht. Unicon ist eine Member Organisation führender Business Schools, die sich im Bereich Executive Education austauschen. Die Autoren haben eine Umfrage der UNICON member schools durchgeführt, ergänzt um vertiefende Telefon- und face-to-face interviews. Die Ergebnisse der Studie sind daher angereichert mit vielen interessanten Kurz-Beispielen: IMD, Harvard, Columbia University oder Wharton Business School zeigen Blended Learning Szenarien auf, deren Nutzen für die Teilnehmenden sich anscheinend erwiesen haben.

Der Report gibt viele Hinweise für die Umsetzung von Blended Learning, das Design der Programme muss abgestimmt werden, das Course Design und die Abstimmung zwischen Referenten, Third-party providers of IT services, etc., scheinen eine grosse Herausforderung zu sein. Die Autoren zeigen anhand eines pragmatischen Blended Learning Design Worksheet, wie es als nützliches Tool genutzt werden kann „to structure the program designers conversation: Through a series of questions, the Blended Learning Design Worksheet guides program designers in selecting robust designs, delivery mechanisms, and supporting technologies for each blended learning element.” Für einen Leitfaden zur Umsetzung ist das Tool sicherlich zu generisch, aber es ist ein erster guter Ansatz, den man für den eigenen Kontext konkretisieren könnte.

Der Report stellt ferner einen “Blended Learning Design Rubric” vor, als Standard um Blended Learning Elemente kritisch zu prüfen, die in ein Programm eingebettet werden. Die drei Kriterien des Assessments sind: focus, trust, and ease of use. Das sind zwar sicherlich keine neuen Erkenntnisse, welche die Autoren anhand der Interviews zu Tage brachten. Aber den Ansatz, bereits bei der Entwicklung viel expliziter bereits mit einem Rubric zu arbeiten und eine formative Evaluation intensiver zu betreiben, um die Umsetzung zu unterstützen, halte ich für sehr interessant.

Am Schluss endet der Report mit einer Anzahl kritischer Erfolgsfaktoren und Support Systemen, die notwneding sind, um Blended Learning Programme erfolgreich durchzuführen. Hier zeigt sich, dass Executive Education sich nicht allzusehr von üblichen Weiterbildungsprogrammen zu unterscheiden scheint.

Blended Learning scheint in den renommiertesten Top Business School angekommen zu sein so langsam scheint es zum Mainstraim zu werden -> “The importance of blended learning is clear,” said Shedden, who also serves as Director of the Centre for Customised Executive Education at the Cranfield School of Management. “We urge all university-based executive education programs to strategically embrace blended learning.”

“Most importantly, schools should run experiments – learning from their experience and from their participants – and then redesign based on results, looking for possible cross-fertilization between blended elements and existing face-to-face programs. Finally, schools must think ahead to the millennium generation, to programs that are entirely virtual, and to the next wave of technology,” the report concludes.

The UNICON research report ist verfügbar auf UNICON website unter http://www.uniconexed.org.

Wie lässt sich kollektives Innovationslernen in Organisationen inszenieren?

Dies ist die Leitfrage, die Uwe Wilkesmann in seinem Buch Lernen in Organisationen nachgeht (ursprünglich seine Habilitationsschrift in Soziologie). Organisationales Lernen wird dabei verstanden nicht als „Einschleifen“ von Routinen, sondern eine Innovation, die Routinen verändert. Mit Inszenierung meint er nicht „Theater“, sondern die geplante Förderung von Lernen in Organisationen als kollektives Lernen. In seiner Arbeit entwickelt er ein Modell kollektiven Innovationslernens in Organisationen, unter welchen Netzwerkstrukturen Innovationsspiele möglich sind und wie sie in der Organisation umgesetzt werden. Dabei untersuchte er Rahmenbedingungen zur Unterstützung und Sicherung von Problemlösungslernen, insbesondere von Netzwerkstrukturen (Projektgruppen, Qualitätszirkel/ Lernstatt, Methodentraining und intrinsische Motivation sowie individuelles Commitment). Interessante Hinweise liefern auch die Überlegungen, kreative Widersprüche, z.B. über Benchmarking, Organisationsberatung und Kundeninvolvierung zu erzeugen sowie Anreize für das Problemlösungslernen durch Führung und peer rating. Er untersuchte fünf Fallbeispiele als „Orte des kollektiven Lernens“. Seine Befunde zeigen: kollektives Innovationslernen ist gestaltbar. Innerhalb welcher Netzwerkstrukturen es wahrscheinlich wird, hängt beispielsweise davon ab, ob die Möglichkeit zu viel Metadiskussion zugelassen wird, das Prinzip der überlappenden Gruppen vorliegt oder die Funktion eines innerbetrieblichen change agents eingesetzt wird.

Dies ist die Leitfrage, die Uwe Wilkesmann in seinem Buch Lernen in Organisationen nachgeht (ursprünglich seine Habilitationsschrift in Soziologie). Organisationales Lernen wird dabei verstanden nicht als „Einschleifen“ von Routinen, sondern eine Innovation, die Routinen verändert. Mit Inszenierung meint er nicht „Theater“, sondern die geplante Förderung von Lernen in Organisationen als kollektives Lernen. In seiner Arbeit entwickelt er ein Modell kollektiven Innovationslernens in Organisationen, unter welchen Netzwerkstrukturen Innovationsspiele möglich sind und wie sie in der Organisation umgesetzt werden. Dabei untersuchte er Rahmenbedingungen zur Unterstützung und Sicherung von Problemlösungslernen, insbesondere von Netzwerkstrukturen (Projektgruppen, Qualitätszirkel/ Lernstatt, Methodentraining und intrinsische Motivation sowie individuelles Commitment). Interessante Hinweise liefern auch die Überlegungen, kreative Widersprüche, z.B. über Benchmarking, Organisationsberatung und Kundeninvolvierung zu erzeugen sowie Anreize für das Problemlösungslernen durch Führung und peer rating. Er untersuchte fünf Fallbeispiele als „Orte des kollektiven Lernens“. Seine Befunde zeigen: kollektives Innovationslernen ist gestaltbar. Innerhalb welcher Netzwerkstrukturen es wahrscheinlich wird, hängt beispielsweise davon ab, ob die Möglichkeit zu viel Metadiskussion zugelassen wird, das Prinzip der überlappenden Gruppen vorliegt oder die Funktion eines innerbetrieblichen change agents eingesetzt wird.

Die Arbeit ist bereits in 1999 erschienen, erscheint mir aber angesichts der Entwicklungen rund um Social Business Learning, Enterprise 2.0 oder generell für das Arbeiten und Lernen in zunehmend vernetzten Strukturen, hoch aktuell. Sie trifft m.E. eine Kernfrage. Aus der theoretisch angelegten Arbeit lassen sich erste Hinweise ableiten, wie das Bildungsmanagement in Organisationen die Rahmenbedingungen für kollektives Innovationslernen gestalten („inszenieren“) kann. Für die praktikable Vertiefung und Umsetzung sind sicherlich noch weitere Arbeiten notwendig, da bleiben wir dran…

Weiterbildung verändert sich: und das Controlling?

Emmerich Stoffel, HR Swisscom und unser Partner im Innovationskreis (zusammen mit Roland Brunner der Swisscom) im Gespräch um die Herausforderungen in der Weiterbildung. Die internen Auseinandersetzungen mit den Controllern können sicherlich viele nachvollziehen. Diese “Grabenkämpfe” zeigen auf, wie schwierig es ist, Arbeiten&Lernen in der Praxis zusammen zu führen…

Emmerich Stoffel, HR Swisscom und unser Partner im Innovationskreis (zusammen mit Roland Brunner der Swisscom) im Gespräch um die Herausforderungen in der Weiterbildung. Die internen Auseinandersetzungen mit den Controllern können sicherlich viele nachvollziehen. Diese “Grabenkämpfe” zeigen auf, wie schwierig es ist, Arbeiten&Lernen in der Praxis zusammen zu führen…

Auszug aus der NZZ vom 1. Nov. 2012:

“Grosses Augenmerk legt Stoffel auf die rund 3500 Beschäftigten, die in den Callcentern in ständigem Kontakt mit der Kundschaft stehen. Sie informieren die Kunden nicht nur über die zahlreichen Preisangebote des Telekomunternehmens, sondern sie müssen auch Kenntnisse über die technischen Details der Produktpalette haben. Und schliesslich spielen sie oft den Blitzableiter, wenn unzufriedene Kunden am Telefon ihren Frust loswerden wollen. Nach Angaben von Stoffel werden diese Servicekräfte jährlich an bis zu zehn Tagen weitergebildet; für den Rest der Swisscom-Beschäftigten dürfte der Durchschnittswert zwischen fünf und sechs Tagen liegen, rechnet Stoffel vor.

Der Telekomanbieter lässt sich das etwas kosten. Ohne den Betrag genau zu beziffern, gibt die Swisscom nach Stoffels Worten jährlich einen «zweistelligen Millionenbetrag» für die Weiterbildung aus. Allerdings dürften Stoffel und seine Personalabteilung sich des Öfteren mit den Controllern in die Haare kriegen. Denn oft sind die Massnahmen in der Kostenrechnung nicht eindeutig zurechenbar. Handelt es sich nun um eine Fortbildung, oder entstehen die Kosten im Zusammenhang mit einem laufenden Projekt?”