Als Hochschullehrerin liegt die Wahrscheinlichkeit bei 3.2 %, dass ich in der Zukunft durch einen Computer ersetzt werde. Wäre ich Grundschullehrerin wäre es sogar noch weniger: 0.4 %. Es wäre auch ziemlich traurig, wenn wir als Eltern irgendwann beim Lehrergespräch einem Roboter gegenüber sitzen würden.

Auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung http://gfx.sueddeutsche.de/pages/automatisierung/ kann jeder seinen Beruf eingeben und sich eine Prognose geben lassen – wer möchte nicht in die Zukunft sehen können?

Die Daten dieser Wahrscheinlichkeiten basiert auf einer Studie der Forscher Carl Frey and Michael Osborne der Oxford University, die seit ihrem Erscheinen in 2013 grosse Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Studie hat über 700 Berufsgruppen – allerdings nur auf den US-Arbeitsmarkt bezogen – und deren Zukunftsaussichten hinsichtlich ihrer „Rationalisierung durch Automatisierung“ berechnet. Methodisch ist es interessant zu lesen. Drei „Engineering Bottlenecks“ liegen dem Modell als Barrieren zugrunde, was es auch künftig schwierig machen wird, diese durch technologische Fortschritte (vor allem Machine Learning (ML), Artificial intelligence (AI, künstliche Intelligenz) und mobile robotics (MR) zu überwinden: 1) creative intelligence, 2) social intelligence, 3) perception and manipulation tasks. Dann haben sie alle 702 Berufsgruppen nach ihrem Grad in diesen drei Dimensionen beurteilt (eine ziemlich aufwändige Arbeit!). Also auf die sozialen und kreativen Kompetenzen sowie sehr spezifische handwerkliche Kompetenzen kommt es künftig an, da sich diese nur schwerlich durch eine Maschine ersetzen lassen. Stimmt – beim Primarschullehrer unseres Sohnes sind die kreativen sowie sozialen Kompetenzen sehr hoch, er macht tolle Sachen mit seinen Schülern – wäre einfach unvorstellbar von einem Roboter, das wollten wir unseren Kindern nicht zumuten.

Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte der Arbeitsplätze in den kommenden 20 Jahren bedroht sein wird. Sicher – die Berufsgruppen des US-Arbeitsmarktes lassen sich nicht 1:1 auf den europäischen oder deutschen Arbeitsmarkt übertragen. Wann es nach Ansicht der Forscher soweit sein wird? „The job is potentially automatable over some unspecified number of years, perhaps a decade or two“ – Vorhersagen in diesem Bereich sind schwer.

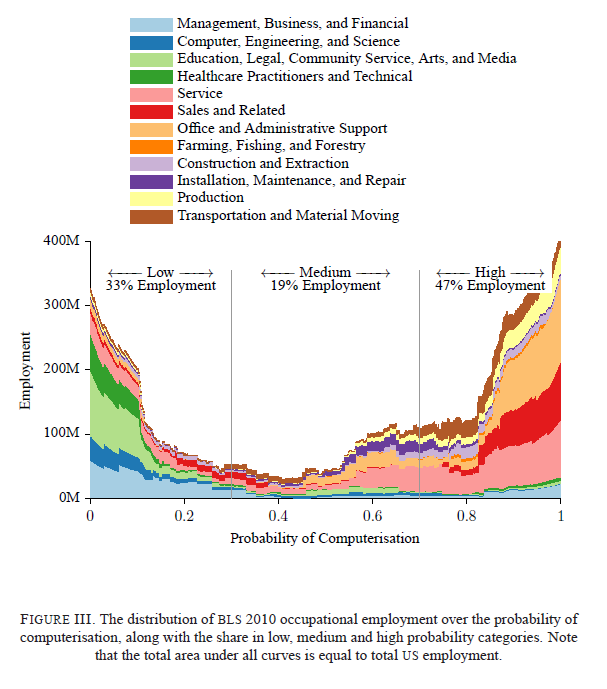

“The net result is that 47% of jobs are at high risk of computerization, 19% are at medium risk, and 33% are at low risk.” Die Grafik der Autoren illustriert dies sehr schön, im Artikel sind alle 702 Berufsgruppen in einem Ranking aufgelistet:

Zurück zum Anfang: der Lehrerberuf scheint nach Erkenntnissen dieser Oxford Studie nicht extrem gefährdet – mit zunehmendem Alter der Lernenden steigt die Wahrscheinlichkeit leicht an. Aber wenn man sich die einzelnen Tätigkeiten einer Lehrperson anschaut, dann sieht es doch ganz anders aus. Bei den vielen Korrekturen einzelner Arbeitsblätter beispielsweise braucht es schon heute eigentlich keine künstliche Intelligenz, um Lehrpersonen vielmehr von Routinetätigkeiten zu entlasten. Und ähnlich ist es auch nicht effizient und effektiv, dass ein Hochschullehrer eine (Standard-)Vorlesung in einem (Massen-)Hörsaal jedes Semester immer wieder hält. Heute ist es noch üblich, dass wir nach dem didaktischen Mehrwert für den Einsatz von Technologien fragen. Werden wir künftig die Frage genau umdrehen müssen: Was ist der didaktische Mehrwert einer menschlichen Lehrperson, dass diese Aktivität nicht der Computer übernimmt?

Zur Studie:

http://www.futuretech.ox.ac.uk/sites/futuretech.ox.ac.uk/files/The_Future_of_Employment_OMS_Working_Paper_1.pdf

Das St.Galler Business Innovation Model – wo „Lernen“ verorten?

Sammelband Business Innovation

Sammelband Business Innovation

Der Sammelband ist nun endlich erschienen – getragen vom Profilbereich „Business Innovation der Universität St.Gallen“! Mehr als drei Jahre hat die Zusammenarbeit im Profilbereich gedauert, der Sammelband ist eines der gemeinsamen Ergebnisse, das daraus entstanden ist. Mit dem Profilbereich an der HSG wurde angestrebt, die F&E-Aktivitäten zu bündeln – sich gemeinsam im Bereich „Business Innovation (BI)“ zu verbinden – BI als ein interdisziplinäres und mehrdimensionales Phänomen zu klären.

In der Einleitung des Sammelbandes heisst es:

„Business Innovation bestimmt den Herzschlag der Wirtschaft – und berührt zahlreiche Disziplinen der Betriebswirtschaft. „Innovation Management“ und „Business Models“ gehören heute zu den etablierten betriebswirtschaftlichen Forschungsobjekten. Das zeigt: Innovation, Veränderung, Fortschritt, Wandel, Geschäftsideen und Erlösmodelle haben eine besonders hohe Bedeutung für die Praxis und damit auch die Forschung. Dennoch ist der Begriff „Business Innovation“ noch wenig etabliert. …

Unsere Definition:

„Business Innovation ist die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in und zwischen Organisationen. Gegenstand der Innovationen sind Produkte und Dienstleistungen, Prozesse und Geschäftsmodelle.“

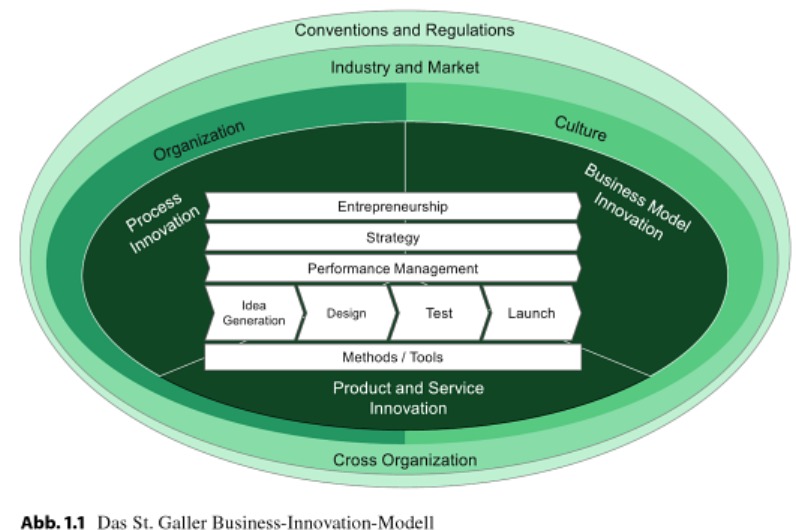

Basierend auf dieser Definition wurde ein Rahmenmodell, neudeutsch „Framework“ erarbeitet, das die Vielfältigkeit des Begriffs – und der damit verbundenen Managementaufgaben aufzeigt.

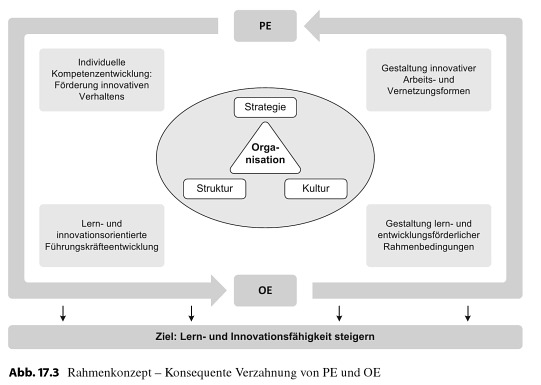

Die Diskussion mit meinen Kollegen (über 10 Professoren waren beteiligt) war durchaus spannend, unsere HSG Kultur ist inspirierend, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. Als das Rahmenmodell stand, war es interessant zu sehen, wo „mich“ meine Kollegen mit meinem Lehrstuhl „Wirtschaftspädagogik, insbes. pädagogisches Innovationsmanagement“ denn verorten. Sie haben unseren Teambeitrag „Steigerung der Lern- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen“ zunächst unter die Dimension „Methoden – Tools“ getan, da könnte ich meine didaktischen Methoden gut unterbringen. An der HSG bin ich verantwortlich für den Studiengang Wirtschaftspädagogik – da bilden wir Studierende zu Lehrpersonen in der Schule sowie zu Bildungsverantwortlichen in anderen Organisationen aus. Für mich ist es daher absolut nachvollziehbar, dass man von Kollegen vor allen Dingen als „Didaktikerin“ wahrgenommen wird. Das Handlungsfeld „Bildungsmanagement“ und dann auch noch insbesondere als „innovationsorientiertes Bildungsmanagement“ ist selbst in der Wirtschaftspädagogik noch neu und muss sich erst noch stärker etablieren – da kann ich es meinen Kollegen kaum verübeln, dass „Lernen“ im Kontext von Innovationsfähigkeit doch noch primär im Sinne von „didaktischen Methoden“ verstanden wird. Im Zuge der Diskussion war es kein Problem, unseren Beitrag in die Dimension „Organisation – Kultur“ zu verorten. Daraus ist folgende Beschreibung in der Einleitung entstanden, mit der ich nun wirklich gut leben kann – „Danke – Verortung gelungen“ !

„Ein weiterer wichtiger Zugang zur Innovationsfähigkeit einer Organisation stellen deren Lernbereitschaft und –fähigkeit dar. Häufig wird hier vor allem die Veränderungsbereitschaft und fähigkeit einer Organisation adressiert -, denn Lernen ist immer auch mit Veränderung verbunden. Innovation macht umgekehrt regelmässig Veränderung notwendig. Durch Lernen – auf der individuellen, der Team- und der organisationalen Ebene – öffnet sich das Unternehmen für neuartige Impulse. Um die Lern- und Innovationsfähigkeit einer Organisation zu fördern, ist es einerseits nötig, Lernbarrieren abzubauen (wie etwa starre Strukturen, fest etablierte Normen oder „Groupthink“). Andererseits kann die Entwicklung von Fähigkeiten gezielt vorangetrieben werden – durch Personal- und Organisationsentwicklung. Dabei sollten insbesondere die Fähigkeiten der Führungspersonen nicht unterschätzt werden. Denn Führungsunterstützung ist ein wesentlicher Treiber der Business Innovation – sei es im Rahmen des Entrepreneurship, in eigentümergeprägten KMUs oder in der Offenheit für innovationsfördernde Methoden und Prozesse.“

Medienkompetenzen in der Berufsbildung – die Rolle der Berufsfachschule?

Schön, wenn man nach der Weihnachtspause an den Schreibtisch zurückkommt und die Zeitschrift Folio mit unserem Beitrag findet:

Die Rolle der Berufsfachschule beim Aufbau von Medienkompetenzen : Eine empirische Studie des Instituts für Wirtschaftspädagogik Universität St.Gallen (HSG) in Zusammenarbeit mit dem Lehrbetrieb Schindler

(Sabine Seufert und Nina Scheffler)

Heft Folio

Das gesamte Heft Folio Ausgabe 12/2015 klingt sehr spannend – Titelthema “Smartphone”

– So kann man es im Unterricht einsetzen

– So filmen, spielen und kommunizieren Lernende mit Mobiltelefon

– Vorsicht, es droht Realitätsverlust!

Unser Beitrag passt sehr gut zu diesem Schwerpunkt-Thema – was sind relevante Medien- oder digitale Kompetenzen auf der Sek II Stufe?

Gefreut hat mich besonders die tolle Rückmeldung unseres Partners Bruno Wicki, Leiter Berufsbildung Schindler, mit dem wir gemeinsam die empirische Studie durchgeführt haben – so macht Praxis-Wissenschaft-Dialog Spass!

Star Wars Episode VII – 8 Dinge, die eine Mutter daraus lernen kann..

Um es gleich vorweg zu nehmen: ich habe mir die neue Star Wars Episode nicht angeschaut. Ich kann mich vage daran erinnern, dass ich ein / einige (?) Filme (welche Episode?) mal irgendwann irgendwem zuliebe mal gesehen habe. Die Filme sind laaaange, die Handlungen… mich packen sie einfach nicht. Bei der Wahl zwischen den “Kultfilmen” Star Wars, neuer James Bond und Schellen Ursli schleppe ich die Familie mit zum Schweizer Film (der dann auch allen gefällt, alle fesselt, aber er ist halt nicht cool ;-). James Bond kann man immer noch auf DVD (bzw. ITunes) zuhause sehen, in Star Wars gehen “die Jungs” gerne alleine (“Männer-Ding”). Und Fazit – es war ein Film mit hohem Lernwert, auch wenn man den Film selbst nicht gesehen hat. Hier meine 8 Dinge, die ich als Mutter nachhaltig daraus lernen konnte:

- Google Learning schafft Klarheit: Es heisst “Lichtschwert” (Google Treffer über 400.000), “Laserschwert” ist zwar nicht ganz verkehrt, aber nicht so cool (Google Treffer auch nur 130.000)

- Modulares Lernen ist vielfältig und kreativ: Lichtschwerter gibt es nun auch als eine Art “Bausatz” mit drei Lichtern (s. Abbild. oben) – alle zum Abschrauben, also nicht nur eines, sondern ein richtig modulares System (mal mit kleinen Lichtschwertern kämpfen, mal mit dem gesamten Ensemble)

- Learning Engagement bedeutet das höhere Motivationsziel zu erkennen: Auch ein zweites Lichtschwert erfüllt seinen Zweck und kann einen 10-Jährigen Jungen in wahre Freudensprünge zu versetzen

- Erfahrene Manager konzentrieren sich auf die wesentlichen Rahmenbedingungen fürs Lernen: Omas wissen, wann sich Investitionen lohnen (siehe 3)

- Intergenerationales Lernen ist anspornend und mobilisiert Energien: Der Lichtschwerter Kampf bei Vater (etwas Ü50) und Sohn (10 Jahre) sieht aus wie bei Skywalker und Darth Vader (Episode? siehe Einleitung – Mutter ruft: Vorsicht, macht euch nicht weh, findet es aber doch ganz lustig zusammen mit Tochter, 2 Jahre)

- Intergenerationales Lernen ist motivierend selbst für die Jüngsten: Der Lichtschwerter Kampf bei Sohn (10 Jahre) und Tochter (2 Jahre) sieht in etwa so aus wie bei Yoda und Skywalker (s.oben – nur kleine Änderung: Vorsicht, mach ihr nicht weh, findet es aber doch ganz lustig zusammen mit Vater (etwas Ü50)

- Reverse Mentoring funktioniert: Die “Mutter-Frage”: “stirbt denn jemand?” sorgt beim Sohn (10 Jahre) für Erheiterung (“einer? Maamaa, da sterben Tausende…) – ist doch immer schön, wenn der Sohn seine Mutter aufklären kann

- Supervisor Engagement bedeutet, für ein höheres Ziel manchmal die Regeln zu brechen. Ein “Vorzeige-Vater” (Sohn 10 Jahre und Freund unseres Sohnes) geht mit seiner Tochter (6 Jahre) gemeinsam in den Star Wars Film (Altersfreigabe 12). EEEndlich mal was Verwegenes – Richtig sympathisch ist mir das – DANKE STAR WARS!

Fünf Erkenntnisse zum digitalen Lernen: Unsere Hirne sind evolutiv widerspenstig

Derzeit führe ich zwei Innovationsprojekte in meinen Kursen durch: ein Gamification Ansatz im Kurs Bildungsmanagement (werde ich später noch über meine Erfahrungen berichten) sowie ein Projekt für angehende Lehrpersonen: Videoanalyse (Social Video Learning) für den Kurs Didaktische Transfer (Microteachings für didaktisches Unterrichten – werde ich gegen Ende Jahr ebenfalls davon berichten). Auch im Rahmen meines Forschungsprojektes “Informationskompetenzen” im Gymnasium mache ich meine Beobachtungen, wie Jugendliche – und auch die Studierenden in den anderen Kursen – mit digitalen Medien umgehen (die meisten mit Laptops, aber eine zunehmende Population auch mit Tablets).

Mit grossem Interesse habe ich daher die “Fünf Erkenntnisse zum digitalen Lernen” von Korte (Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig) gelesen, die ich aufgrund meiner empirischen Forschung sehr gut nachvollziehen kann:

- Digitale Medien haben direkten Einfluss auf das menschliche Hirn

Bei Internet-Neulingen verändern sich bereits nach einer Woche die Hirnaktivitäten merklich – ob positiv oder negativ weiss man nicht. Was man weiss, ist, dass wir nicht zum Multitasking geboren sind – wird häufig zwischen digitalen Aufgaben hin- und hergesprungen, kann man sich nach einiger Zeit schwerer konzentrieren. - Jeder kann mit digitalen Medien lernen: Selbst das Alter spielt grundsätzlich keine Rolle. Die jüngere Generation kann zwar versierter mit online Medien umgehen, doch automatisch effektiver lernen sie damit nicht. “Ältere sind besser darin, das richtige Mittel einzusetzen, also zum Beispiel situationsbedingt auf Telefon, Gespräch oder Online Medium zuzugreifen” (Korte)

- Der Papierausdruck ist überlegen: Digitalisierung von Inhalten alleine bringt noch keinen Vorteil. “Das Hirn verknüpft das Gelernte automatisch mit einer Ortsinformation, etwa “linke Seite oben” (Korte). Beim Text auf dem Monitor fehle diese Information, was dem Lernenden das Behalten erschwere. Bei meinen Studierenden gibt es trotzdem eine zunehmende Population (ca. 30-40 %), die sich ihre Unterlagen nicht mehr ausdrucken.

- Menschen suchen am Bildschirm die schnelle Info: dieses Problem hat mit der Macht der Gewohnheit zu tun, denn wir sind es einfach eher gewohnt, am Bildschirm eher die oberflächliche, schnelle Information zu suchen. “Wenn dann plötzlich am Monitor komplexe Zusammenhänge aufgenommen werden sollen, ist der Lerner überfordert.” Aber diese Gewohnheiten werden sich ändern, sobald jede Information digital ist – so Korte.

- In ungewohnter Umgebung wird besser gelernt: Menschen können besser Dinge behalten, wenn sie zum Lernen in eine ungewohnte Umgebung versetzt werden. Deshalb bleibt vom Webinar vom Büro PC grundsätzlich weniger hängen. Ausserdem fehlt die soziale Komponente. “Menschen lernen nun mal am liebsten in einer Gruppe, durch Nachahmen anderer Menschen; Unsere Hirne sind evolutiv widerspenstig” (Korte).

Top Job Studie: Lernmöglichkeiten als zentraler Attraktivitätsförderer

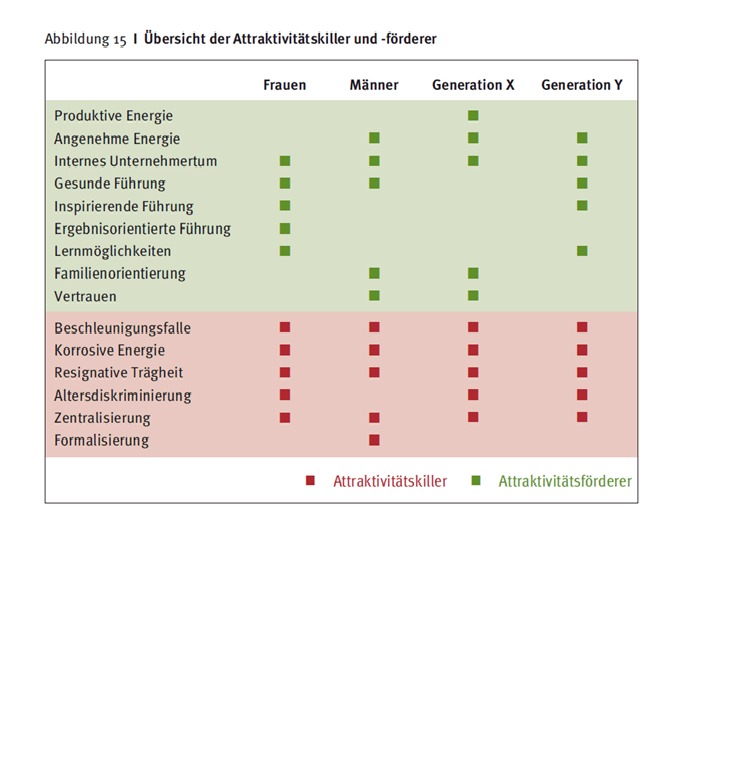

Meine Kollegin Prof. Dr. Heike Bruch, Institut für Führung und Personalmanagement an der Universität St.Gallen, veröffentlichte vor kurzem die neue Top Job Trendstudie 2015 zur Arbeitgeberattraktivität von innen betrachtet – eine Geschlechter- und Generationenfrage.

Erfreulich zu lesen: „Lernmöglichkeiten“ im Unternehmen rangieren ganz weit oben als Attraktivitätsförderer – besonders stark ausgeprägt bei der Generation Y sowie bei Frauen. Die Autoren formulieren zum Schluss 10 Handlungsempfehlungen – eine davon bezieht sich auf die Weiterbildung, formelle und informelle Lernmöglichkeit am Bildungsbedarf der Mitarbeitenden auszurichten.

„Viele Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie gute Arbeitgeber sind und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden kennen. Im Wettbewerb um Talente erscheint es aber sehr fahrlässig, sich ausschließlich auf die eigene und damit immer auch verzerrte Wahrnehmung zu verlassen. Deswegen müssen sich Unternehmen regelmäßig selbst den Spiegel vorhalten und sich selbstkritisch hinterfragen. Ob Unternehmenswerte nur lose Hülsen sind oder ob sie in der täglichen Arbeit gelebt werden, weiß niemand besser als die eigenen Mitarbeitenden. Dafür sollten Unternehmen Kriterien definieren, an denen sie ihre Arbeitgeberattraktivität fest machen.“ (S. 47)

Ein schöner Beleg aus St.Gallen, welchen Stellenwert Lernen im Unternehmen auch im Wettbewerb und zur nachhaltigen Sicherung kompetenter Mitarbeitenden einnehmen sollte.

Heike Bruch; Josef A. Fischer & Jessica Färber (2015). top job-Trendstudie 2015: Arbeitgeberattraktivität – von innen betrachtet – eine Geschlechter- und Generationenfrage

http://www.ifpm.unisg.ch/de/aktuell/ifpm-news/2014/top+job+trendstudie+2015

Design Patterns / didaktische Entwurfsmuster für Lehrende – ein erfolgversprechendes Innovationstool?

Am 17. Juni fand bei uns der Workshop mit Dr. Anne Thillossen, Projektleiterin der Plattform eteaching.org, statt. Anne hat uns einen sehr interessanten Input gegeben, der gesamte Workshop war hochspannend. Patrizia hat auf ihrem Blog bereits darüber berichtet.

Wir waren eine gemischte Gruppe aus Teammitarbeitern, Studierenden sowie Vertretern der Uni Bern, die ein ähnliches Projekt wie wir haben (Kompetenzentwicklung Dozierender im Bereich Nachhaltigkeit). Enorm was eteaching.org seit 2003 alles unternommen hat, welche Entwicklungsphasen dieses Projekt bereits hinter sich hat seit über 10 Jahren. Also ein klasse Benchmark, um aus den Erfahrungen mit diesem Portal zu lernen.

Workshop Part I:

In der ersten Hälfte des Workshops ging es auch zunächst um das Portal selbst – was sind Erfolgsfaktoren, was do’s and dont’s. Anne fragte uns zum Einstieg direkt selbst, welche Erfolgsfaktoren wir denn im Kopf hätten – wir sollten sie alle kurz notieren. Erst später sind wir wieder darauf zurückgekommen, aber ganz aufgelöst haben wir es in der Gruppe nie. Naheliegend sind solche Grössen wie

- Nutzerzahlen, Verbreitung

- Nutzerbindung (Nutzer kommen häufig wieder, bleiben auch länger auf der webseite) -> s. s. auch Kommentar von Dietrich auf Patrizia’s Beitrag

- „Community-Grössen“: wer registriert sich auch für die Community

- aktive Mitglieder

- positive Rückmeldungen der Nutzer, Evaluationskriterien: Praxistauglichkeit, Transferunterstützung

- Reputation der Plattform unter Experten

- ….

Eine weitere Differenzierung bringt darüber hinaus Vorteile, nicht alle Nutzer über einen Kamm scheren zu wollen. Wie wir im Gamification Projekt arbeitet eteaching.org neuerdings mit dem Persona Konzept. Aufgrund ihrer umfassenden Nutzerdaten konnten sie drei unterschiedliche Personas identifizieren, jede davon hat ganz unterschiedliche Interessen, daraus ergeben sich auch unterschiedliche Mehrwerte der Plattform. Diese Denkweise (ähnlich ja auch wie beim Design Thinking Ansatz) öffnet einem den Blick dafür, Anreize für die Nutzung der Plattform viel differenzierter zu betrachten und auf vielfältigere Ideen zu kommen.

In der letzten Entwicklungsphase wird derzeit vor allem Social Media rundum eteaching.org ergänzt. Auf Facebook gibt es eine geschützte Gruppe, bei der sich doch immerhin 350 Mitglieder registriert haben. Aber auch dort in dem geschützten Raum kommt die Diskussion nicht bzw. nur punktuell zum Fliegen. Die Vorstellung, dass durch die geringere Hürde (auf Facebook ist man eh bereits online) auch mal schneller etwas gepostet wird, hat sich nicht bewahrheitet. Das ist nicht sehr überraschend. Interessant fand ich vielmehr noch, wie intensiv Twitter von einer allerdings kleinen Gruppe genutzt wird. Hier kommt Dynamik auf, kurze und schnelle Reaktionszeiten. Aber eben wie angesprochen, nur eine recht kleine Gruppe benutzt Twitter, aber dafür umso intensiver. Was bedeutet das eigentlich: eine kleine, aktive Gruppe kann mit Twitter soviel „Traffic, Wirbel“ erzeugen, so dass diese Mitglieder damit als Agenda Setter der Community fungieren können?

Workshop Part II:

Im zweiten Teil des Workshops diskutierten wir intensiv die Möglichkeit, didaktische Entwurfsmuster für die Kompetenzentwicklung Lehrender einzusetzen. Was ist der Unterschied zu einer Methodentoolbox? Ganz eine andere Welt scheint es ja nicht zu sein. Ganzheitlich werden Lehr-Lernszenarien beschrieben, für den „Nutzer“ sicherlich einfacher, sich in die Lage des Lehrenden zu versetzen. Aus meiner Sicht gibt es einen zentralen Unterschied, den Mehrwert didaktischer Entwurfsmuster sozusagen im Unterschied zu einer Methodensammlung: Am Anfang steht eine klare Problembeschreibung -> was ist das Problem? Was ist die Lösung? Das ist ein starkes Statement und dient als Entscheidungshilfe für den Nutzer. Pädagogische Ansätze laufen traditionell umgekehrt: Die Lehrenden werden in Modellen zur Unterrichtsplanung darauf hingewiesen, sich zunächst ihre Lernziele sehr genau zu planen, um dann erst in einem weiteren Schritt methodische Grundfragen zu klären. Von Lehrenden wird eine hohe Begründungskompetenz verlangt. Unterricht analytisch zerlegt, mit Planungsfragen zu Lernzielen, Methoden und Prozessen unterstützt, um den eigenen Unterricht entwerfen zu können. Didaktische Entwurfsmuster liefern hingegen bereits die ganzheitliche Lösung – so sieht das Schnittmuster aus, kannst du dir damit „dein eigenes Kleid nähen“? Die Lehrenden können vom Ganzen ausgehen, ggf. etwas um schneidern, falls es nicht richtig passt – aber ist das nicht immer einfacher, also komplett von neuem zu beginnen? Feinplanungen, analytisch genau zerlegt, Ablauf im 5 Min. Takt genau geplant versus didaktische Entwurfsmuster, die einen ganzheitlichen Ansatz aufzeigen – ein entweder oder?. Könnten didaktische Entwurfsmuster die Hürde senken, etwas Neues auszuprobieren – als Innovationstools sozusagen?

Es bleiben eben noch viele Fragen offen: Welche Granularität sollten die didaktischen Entwurfsmuster haben? Bei Reinhard Bauer & Peter Baumgartner sind sie in Buch “E-Portfolio als Schaufenster des Lernens” relativ kleingranular, die einzelnen Designs beziehen sich auf einzelne Prozesse im Rahmen der Methode ePortfolio. Die Plattform eteaching.org hat hier eine grössere Granularität, also eher auf der Ebene einer Vorlesung (z.B. Flipped Classroom bzw. Inverted Classroom ist ein Beispiel für ein didaktisches Entwurfsmuster). Finde ich persönlich geeigneter.

Sehr angetan war Anne vom kollektiven Schreiben didaktischer Entwurfsmuster – einfach mal einen selbst schreiben, dies hätte bei ihr die entsprechende Überzeugung gebracht. Das finde ich eigentlich eine faszinierende Idee, eine Schreibwerkstatt für didaktische Entwurfsmuster – vielleicht müsste man sich diese künftig auch noch stärker medial vorstellen. In unserer Projektgruppe haben wir jedenfalls beschlossen, einige zentrale didaktische Entwurfsmuster zu entwickeln und diese mit unserer Zielgruppe – Dozierende, welche das Thema Nachhaltigkeit in den Unterricht integrieren wollen – zu pilotieren. Dann können wir austesten, ob didaktische Entwurfsmuster als Innovationstools besser dazu motivieren können, Neues im Unterricht auszuprobieren.

Zum Schluss noch ein Zitat von Anne. es braucht immer mehrere Kanäle, eine Sache alleine reicht nicht – didaktische Entwurfsmuster, Erfahrungsberichte, Referenzbeispiele…. Zudem könnten didaktische Entwurfsmuster m.E. noch viel stärker mit Symbolen, Visualisierungen gestaltet werden.

Unterschiedliche Formate sind notwendig, denn es gibt eben nicht „den“ Nutzer

![]()

http://www.123rf.com/; http://www.dreamstime.com/

A pedagogical perspective on MOOCs: Implications for Learning and Teaching in HE?

Unser Leiter Servicezentrum Informationsressourcen (früher lautete die Bezeichnung “Bibliothekar”) hat mich zur EBSG – Vereinigung der Librarians an Europ. Business Schools – eingeladen, zum Thema MOOCs zu sprechen. Gerne wollte ich mich revanchieren für die gute Zusammenarbeit, die Bibliothek bei uns an der HSG liefert wirklich einen Top Service. Ich kann aber nur aus einer pädagogischen Perspektive sprechen, war meine Einschränkung – ist eben mein Gebiet. Aber gerade das stiess auf Interesse – dies würde häufig in der gängigen Diskussion vernachlässigt. Während meiner Vorbereitungen, Literaturrecherche für den Vortrag habe ich festgestellt, dass die Frage, inwieweit verändert sich die Rolle von Librarians im Zuge von MOOCs und OER eigentlich eine ganz spannende Frage darstellt – “Embedded Librarianship” habe ich als Konzept zuvor noch nie gehört, aber macht für mich Sinn im digitalen Zeitalter: “Embedded librarianship is a distinctive innovation that moves the librarians out of libraries and creates a new model of library and information work. It emphasizes the importance of forming a strong working relationship between the librarian and a group or team of people who need the librarian’s information Expertise”

http://books.infotoday.com/books/Embedded-Librarian/Chapter-1.pdf

Aus pädagogischer Sicht finde ich es besonders interessant, wie Librarians Support für Information Literacy, insbes. auch für Studierende, geben können

Providing instruction in information literacy: examples

- Providing Mini-MOOCs (scalable support, xMOOC approach)

- Developing information research assignment for formal courses (e.g. introduction to scientific writing courses)

- Support for Information Literacy in cMOOCs

- MOOCs as a tool for developing best practice (e.g. using data mining techniques to evaluate best practices in information literacy instruction)

Da sich ein grösseres Forschungsprogramm bei mir um die Frage, wie können Informationskompetenzen am Gymnasium gefördert werden, sehe ich hier die Schnittstelle: wie müssen wir sie an der Uni abholen? Wir stellten am Ende der Tagung fest, dass wir dieses Thema gerne künftig gemeinsam aufgreifen wollen – ein nächstes Innovationsprojekt Lehre.

Das ist das Schöne an Einladungen zu Vorträgen – man stellt plötzlich Verbindungen fest, die man zuvor gar nicht im Blick hatte…

Design Patterns/ Didaktische Entwurfsmuster – wie nützlich für die Lehrenden?

Wir entwickeln derzeit ein SUK Toolkit für Lehrende: wie können Lehrpersonen darin unterstützt werden, Sustainability Kompetenzen ihrer Studierenden in ihrem jeweiligen Fach unterrichten zu können? Neben der Integration neuer Kompetenzen geht es dabei auch darum, neue, aktivierende Lehr-Lernmethoden auszuprobieren. Hierzu haben wir bereits eine digitale Plattform mit Good Practices, Sammlung von Inhalten, Planungshilfen für den Unterricht, etc. entwickelt und wollen die Plattform noch weiter ausbauen. Wie ist dieses “digitale Toolkit” weiter zu entwickeln, damit Lehrende gut dabei unterstützt werden, Neues auszuprobieren?

Aus diesem Grund veranstalten wir einen Workshop mit Frau Dr. Anna Thillossen, welche die Projektleitung von eteaching.org innehat – eine Plattform, die bereits über 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat.

In der Literatur ist bereits vieles über die Pattern Idee zu finden. Aber sind solche didaktische Entwurfsmuster wirklich nützlich für den „User“, veranlassen sie tatsächlich Lehrende dazu, etwas Neues auszuprobieren? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam am 17. Juni nachgehen.

Workshop an der Universität St.Gallen, 17. Juni, Start 11 Uhr

Kernfrage: Wie sind Lehrende dabei zu unterstützen und zu motivieren, neue, interaktive Lernformate in ihrer Lehre auszuprobieren?

Design Pattern in der Lehre – didaktische Entwurfsmuster für die Lehre

– Was ist der Mehrwert von Patterns aus Sicht der Dozierenden?

– Wie sollten solche Design Patterns aufgebaut sein?

– Patterns als Ansatz, Dozierenden auf verständliche Weise neue Lehr-Lernszenarien nahe zu bringen?

– Was sind die Erfahrungen: nutzen die Dozierende die Patterns – steigt damit der Transfer?

– Braucht es zusätzliche Unterstützung / Leitfäden Dozierende, dass Sie damit zurecht kommen?

Bei Interesse gerne melden.

Digitaler Toolkit für Lehrende: Inhaltlicher Schwerpunkt – Sustainability Kompetenzen

Überschätztes Mentoring – „Networking-Kompetenzen“ erfolgversprechender?

Mentoring Programme erfreuen sich grosser Beliebtheit. In der Personalentwicklung und im L&D ist Mentoring in neuen Facetten en Vogue, wie z.B: Reverse Mentoring als generationenübergreifende Lernerfahrung aufzeigt. Aber wie ist es um die tatsächliche Wirkung bestellt?

http://www.aow-bonn.de/www/doku/artikel/Blickle_&_Spies_Ueberschaetzte_Mentoren_2014.pdf

In einer dreijährigen Feldstudie hat der Psychologe Prof. Gerhard Blicke mit seinem Forscherteam die Wirkungen von Mentoring (Probandengrösse 112 Mitarbeitende) untersucht. Seinem Ergebnis nach sind die Wirkungen insbesondere im Rahmen formeller Programme wesentlich geringer als gemeinhin angenommen. Im Klartext bedeutet dies, dass formelles Mentoring, das auf einer offiziellen Zusammenführung eines potenziellen Unterstützers und einer Nachwuchsperson beruht, keine nachhaltigen Karrierewirkungen auslöst. Mitarbeitende steigen weder besonders steil auf noch erzielen sie ein höheres Einkommen.

Auch informelles Mentoring – definiert als Mentoring, wenn eine jüngere und eine ältere berufserfahrende Person ohne gezielte Einwirkung von aussen zueinandergefunden haben – wurde untersucht. Auch hier kommen die Forscher zum Ergebnis, dass die Wirkungen im Hinblick auf Karriereerfolge überschätzt werden. Allerdings hilft informelles Mentoring eine eigene Karriereidentität zu entwickeln, es hilft den Nachwuchskräften herauszufinden, was sie wirklich wollen, den Platz im Berufsleben zu finden, der gute Chancen bietet, sich selbst zu verwirklichen. Informelles Mentoring unterstützt damit eigentlich kaum, dass man objektiv erfolgreicher ist, aber es schlägt sich positiv auf die berufliche Zufriedenheit aus.

Erfolgversprechender für die Karriereentwicklung sei es vielmehr, wie intensiv die Mitarbeitenden Networking betreiben können. Das Einkommen und die erreichte Position sind nach drei Jahren umso höher, je mehr Networking sie betreiben. Interessant scheint mir noch der Hinweis zu sein, dass es beim erfolgreichen Networking im Sinne von Karriereunterstützung darauf ankommt, möglichst viele Leute aus ganz unterschiedlichen Statusgruppen kennen zu lernen. Bei sozialen Medien hingegen bleibt man eher innerhalb der Statusgruppe.

Als praktische Implikationen ihrer Forschungserkenntnisse schlagen sie vor, dass Unternehmen davon wegkommen sollten, gezielt Mentoring-Systeme aufbauen zu wollen. Sie sollten vielmehr in die Entwicklung von „Networking-Kompetenzen“ investieren, um den Mitarbeitern beizubringen, wie sie nützliche berufliche Kontakte innerhalb und ausserhalb der Organisation knüpfen können. Im Zuge des Networking suchen sich die Nachwuchskräfte dann schon ihre Mentoren selbst aus. Diese Vorgehensweise sei insgesamt erfolgversprechender.

Für mich ist diese Studie sehr interessant aus zwei Blickwinkeln:

1) Wiederum die Frage, was heisst eigentlich Erfolg? In dieser Studie wurde die Karriereentwicklung als Erfolg zugrunde gelegt. Die berufliche Zufriedenheit aufgrund des informellen Mentorings hat anscheinend einen geringeren Stellenwert. Ich frage mich, inwieweit dies noch zeitgemäss ist – wird die berufliche Identitätsentwicklung nicht immer wichtiger, sollten wir diese nicht auch als sehr relevante Erfolgsgrösse berücksichtigen? Insbesondere die Generation Y scheint ein stärkeres Bestreben nach einer „sinnvollen Herausforderung“ zu haben.

2) Mehr Networking schulen, statt in den Aufbau in Mentoring Systemen zu investieren, finde ich ein durchaus interessanter Gedanke. Einerseits ist es natürlich genau dem derzeitigen Trend entgegen-läufig – weniger schulen, dafür mehr in den Aufbau lernförderlicher Rahmenbedingungen zu investieren, um die Selbstorganisation zu stärken. Andererseits müssen eben die Rahmenbedingungen, personalen und digitalen Supportstrukturen, aber auch von den Mitarbeitenden effektiv genutzt werden können. Von daher finde ich es schon durchaus interessant, sich zu überlegen, inwieweit „Networking-Kompetenzen“ der Mitarbeitenden im Sinne der Selbstorganisation nicht expliziert gestärkt werden sollten. Ob dies durch „traditionelle Schulungen“ passieren sollte, wie vorgeschlagen, bezweifle ich, vielmehr sind m.E. die Massnahmen zur Kompetenzentwicklung breiter zu fassen (im Sinne einer Prozess- und Entwicklungsunterstützung am Arbeitsplatz).

Die Studie hat mich jedenfalls dazu animiert, dem Thema „Networking“ – neu geistert ja der Begriff des „Networking 3.0“ auch in der Personalentwicklung herum – stärker nachzugehen.

Focusmem: Berufsbildung Schweiz zwischen Tradition und Vision

Schon lange wollte ich über den Event Focusmem berichten, fand bereits Ende Oktober statt. Das Programm-Motto lautete “Tradition – Vision” mit einem abwechslungsreichen Programm und einer inspirierenden Plattform für Bildungsverantwortliche in der Berufsbildung:

http://kongress.focusmem.ch/Sites/Programm.aspx?L=de-CH

Die Moderatorin hat auf ihrem Blog bereits berichtet:

http://www.ponyhue.ch/uncategorized/nationalratspraesident-will-pony-hues-frisur/

Eingeladen war ich zu dem Thema “Trends im Lernen”, anbei meine Folien.

Gefragt wurde ich zum berechtigten Anliegen: wie sollen die neuen Entwicklungen denn von der Praxis aufgenommen werden? Meine Antwort war eher auf meine Erfahrungen in der Berufsfachschule bezogen, ich favorisierte in meiner Antwort eher darauf, Bottom-up Entwicklungen zu fördern, damit Lehrpersonen von sich aus den Anreiz erkennen, stärker Lernerfahrungen zu ermöglichen anstatt zu “Lehren”. Aber meine Antwort hat natürlich in der Berufsbildung viel zu kurz gegriffen. Die Frage ist sehr berechtigt, aber auch schwer zu beantworten. Die Lernortkooperation in der Berufsbildung würde zwar die Chance bieten, Synergieeffekte zu nutzen, insbesondere digitale Medien (insbesondere Kommunikationsmedien) könnten hier Brücken zwischen den Lernorten schlagen. Allerdings müssten hier die Zuwege immer noch ausgebaut, insbesondere kulturelle Barrieren überbrückt werden.

focusmem_seufert

Kinder-Uni: Macht der Computer dumm oder schlau ? Die Rückschau

Ein absolut intensives Erlebnis – als die Türen sich kurz vor 15 Uhr öffnen, rennen die Kinder mit lautem „Hurra“ in den Hörsaal. Sie wollen die vordersten Ränge ergattern. Ich rufe laut „wow“ ins Micro, ich bin so ergriffen. Aber keiner hört mich, die Kinder erobern den Audimax. Als es dann losgeht, sind doch alle Kinder erstaunlich ruhig plötzlich. Sie haben ihre Bleistifte in der Hand und schauen gebannt, was vorne passiert.

Als ich ihnen nach einer Intro sage, dass ich ein Gehirn dabei habe, kommt ein spontantes „iiiiihhhhh“ der Kinder. Reaktionen sind unmittelbar, mit allen Emotionen, die ein Mensch nur haben kann. Ich benutze das Gehirn, zeige den Frontallappen, um zu erklären, warum es so wichtig ist, dass sie die Medienzeiten im Griff haben.

Dann gehen wir ins Internet – zwei Buben (beide 9 Jahre alt) kommen freiwillig nach vorne, sie kennen sich schon aus. Gleich kommt ein Experte – der Herr der Netze – wer könnte das denn sein, frage ich die beiden. Der eine antwortet spontan: Herr Google? Auch nicht schlecht die Antwort. Wir lassen die Musik von Spiderman einlaufen – die erkennt der selbige Junge dann auch sofort – Er ist es…. Spiderman steigt die Treppen hinab (Anmerkung: Christoph – grossen Dank an ihn nochmals!!! – wollte sich eigentlich abseilen, das durfte er aus sicherheitstechnischen Gründen nicht ;-))

Die Reaktion der Kinder ist wieder klasse: ein Ahh und Ohhh – überhaupt sehe ich viele strahlende und lachende Kinder – es ist ein wahrer Genuss. Der Spiderman zeigt dann vieles gemeinsam mit den Kindern – schlau suchen, sich schlau informieren, sich schlau im Internet verhalten. Natürlich ist das Thema „schlau spielen“ am tollsten – da sind alle begeistert dabei. Jeder will sein Lieblingsspiel rufen, die Kinder sind kaum zu halten. Ein Mädchen beeindruckt den Spiderman sehr: sie spielt gerne mit einer Programmier-App, mit der sie selbst Sachen gestalten kann.

Zur Orientierung hier ein paar Fakten: ca. 500 Kinder haben die Vorlesung besucht, Alter zwischen 8 bis 12 Jahren – 3. bis 6. Klasse

– wer hat alles Spielkonsolen zuhause (Playstation, WII, xbox)? – fast alle Hände gehen hoch

– wer hat einen eigenen Computer? auch fast alle (aber evtl. benutzen sie zuhause einen Computer mit)

– wer hat einen eigenen iPad? ungefähr zwei Drittel im Raum

– wer hat ein eigenes Handy? ca. die Hälfte

Beliebteste Spiele: Clash of Clan, World of Warcraft, MineCraft -> Online Rollenspiele sind extrem beliebt, es gehen fast alle Finger hoch

Die 45 Minuten sind kurzweilig, gehen ganz schnell vorbei. Eine Vorlesung kann doch wahnsinnig viel Spass machen, wenn es etwas Besonderes für alle Beteiligte ist 🙂 I love Kinder-Uni!!!

Noch zum Schmunzeln: nach dem Ende der Vorlesung kommen einige Kinder mit ihren Fragen nach vorne. Ein Mädchen, ca. 7 Jahre alt, fragt mich, ob es in Ordnung sei, dass sie Schach auf dem Computer spiele, schliesslich sei es ein Erwachsenenspiel (ich hatte vorher erklärt, dass sie Spiele spielen sollten, die für ihr Alter bestimmt sind). Ein anderer Junge hat während der Vorlesung den Spiderman gezeichnet – fand ich auch sehr herzig. Im Nachgang treffe ich auf einige Mütter, eine davon berichtet mir, dass ihr Sohn über die Computerzeiten verhandeln wollte – lt. Empfehlung dürfe er etwas länger spielen – in dieser Beziehung klappt der Lerntransfer hervorragend :-).

Kinderuni_Broschuere_19112014

Kinderuni_Computer_1911

Medienkompetenz in der Berufsbildung – Teil 4: Ein interessanter Einzelfall…

Nina berichtete bereits von unserer Studie zu Medienkompetenzen in der Berufsbildung. Neben einer standardisierten Befragung von allen 160 Lernenden haben wir darüber hinaus Einzelfallanalysen durchgeführt. In den Interviews wollten wir erfahren, was die Auszubildenden selbst darunter verstehen, kompetent in der Ausbildung mit digitalen Medien umzugehen. Dabei haben wir drei Erhebungsinstrumente eingesetzt:

- Mental Frames: zur Visualisierung der subjektiven Vorstellungen von Medienkompetenz aus der Sicht der Jugendlichen;

- SWOT-Analyse: zur Analyse von subjektiv wahrgenommenen Chancen und Gefahren digitaler Medien;

- Exemplarische Fallsituationen: zur Beschreibung von vier Fallsituationen, anhand dessen die Lernenden ihre eigenen Vorgehensweisen schildern könnten.

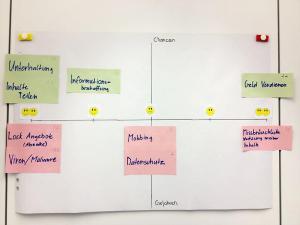

Einen Fall fand ich persönlich besonders interessant. Wir nannten ihn in unserer Typologie den „Power User “ – so hat er sich auch selbst charakterisiert. Anbei seine beiden Visualisierungen:

Mental Frame: Was bedeutet Medienkompetenz?

Teilweise sind es Anwendungsfelder (Social Media, Cloude Dienste, etc. – auch für Lerngruppen), teilweise aber auch Konzepte (Werbung), die wirtschaftliche Zusammenhänge aufzeigen. Er ist der einzige Lernende, der auch wirtschaftliche Aspekte im Umgang mit digitalen Medien eingeht.

SWOT-Analyse: Eigene Stärken und Schwächen im Umgang mit digitalen Medien?

Mit den anderen Einzelfällen gemein hat auch dieser Lernende, dass als eine Chance die Beschaffung von Informationen gesehen wird, aber auch als Gefahr, wie meine Inhalte missbräuchlich genutzt werden können. Fast alle Auszubildenden nennen bei Gefahren und Schwäche, einen Aspekt im Umgang mit Informationen (Falsche Informationen, relevante Informationen nicht finden zu können). Dieser Auszubildende ist der einzige, der bei dem Feld Chance und Schwächen überhaupt einen Aspekt angibt. Bei allen anderen Lernenden blieb dieses Feld ausschliesslich leer.

Was steckt hinter „Geld verdienen“ – Chance, die als Schwäche charakterisiert wird?

Der Auszbildende beschäftigt sich auch mit ökonomischen Zusammenhängen im Internet. Er weiss, dass Youtube zu Google gehört. Er kennt Diskussionen um neue Geschäftsmodelle bzw. Kooperationen mit Google, um mit Youtube Geld verdienen zu können. Gleichzeitig ist er aber auch der Meinung, dass er diese Chance für sich selbst nicht nutzen möchte. „Er möchte einen anständigen Job machen“. Was sagt uns das?

Zwar weiss er mehr als andere, wie Geschäftsmodelle funktionieren. Allerdings zieht er auch relativ vorschnelle Schlüsse, wertet die Zusammenarbeit mit einem Internet-Geschäftsmodell als unmoralisch und unethisch für sich ab. Insbesondere die Sicherheit im Internet im Sinne von Datenschutz und Patentrechte hebt er in vielen Aussagen hervor. Der Zusammenhang, dass mit (seinen) persönlichen Daten und Inhalten Geld verdient werden kann, ist ihm bewusst und er versucht sich davor zu schützen, auch wenn er der Meinung ist, dies nicht vollends tun zu können.

Ich finde diesen Fall deshalb so interessant, weil er m.E: aufzeigt, wie wichtig es ist, im Rahmen der Medienbildung auch ökonomische Aspekte, wirtschaftliche Zusammenhänge im Internet, aufzuzeigen. Jugendliche heutzutage sind häufig sehr sensibilisiert, auch hinsichtlich der Gefahren im Internet. Wirtschaftliche Zusammenhänge im Internet bleiben allerdings unklar oder führen zu falschen Interpretationen (Geschäftsmodelle mit Google / Youtube per se unethisch). Wie in diesem Fall deutlich wird, kann leicht Halbwissen entstehen, das auch zu falschen Schlussfolgerungen führen kann – Chancen nicht ergriffen werden. das Internet ist eben per se kein „Bildungsautomat“.

Meine Schlussfolgerung:

Kompetent mit digitalen Medien umzugehen, benötigt – neben technischen, sozialen, kulturellen, ethischen, rechtlichen Aspekten – auch eine ökonomische Grundbildung!

Schulleitertagung: Social Media und Web 2.0 als Instrumente des Blended Learning

Letzten Freitag war ich bei der Schulleitertagung in der Nähe von Bern eingeladen. Teilgenommen haben ca. 60 Schulleiter und Schuleiterinnen (anzahlmässig deutlich in der Minderheit) der Sekundarstufe II.

Eingeladen war ich zum Thema: Social Media und Web 2.0 als Instrumente des Blended Learning. Die Gelegenheit habe ich genutzt, um eine Zeitreise “Blended Learning” vorzunehmen – was sich hinter “gemischtem Lernen” verbirgt, hat sich in den letzten Jahren ja immer weiter entwickelt, es kamen immer mehr Optionen hinzu, um “Mischungen” für die Gestaltung von Lernprozessen zu ermöglichen. Stand am Anfang die Mischung elearning – Präsenz, online – offline im Vordergrund, rückte dann vielmehr die Organisation in geeignete Lernphasen (Vorbereitung, Präsenz, Nachbereitung – Transfer) in den Mittelpunkt. Mit der Entwicklung um Web 2.0 und später dann Social Media entstand auch die Bezeichnung “Blended Learning 2.0” – das Ideal des selbstgesteuerten Lernens (wie Wikipedia) und eine neue Mitmach-Kultur, Wissen zu produzieren und zu teilen, beherrschte neu die Diskussion. Gemischtes Lernen wurde dann häufig auch in der Verknüpfung von formellem und informellem Lernen gesehen. Die enorme Verbreitung von online games und Lernapps sorgte für einen neuen Trend “Gamification” – spielerische Elemente in einen Arbeits- oder Lernprozess zu integrieren, um dadurch die Aufmerksamkeit zu steuern und zu Verhaltensänderungen zu motivieren. Vielleicht war ich durch die Vorbereitung auf die Kinderuni (es ist faszinierend, wieviele pädagogisch wertvolle Lernapps und Lernspiele für die Primarschule existieren!) sowie durch den tollen Vortrag von Wolfgang Rathert an unserem scil Seminar zur Gestaltung des Lerntransfers mit der Zukunftsentwicklung “Gamification” beschäftigt. -> hier der Link zu seinen Folien: http://bit.ly/gamification141106 sowie auch zu seinem Blogbeitrag darüber:

http://wolfgangrathert.com/learning-on-the-job-gamification-als-koenigsweg-fuer-den-lerntransfer/

Die Diskussion mit den Schulleitern drehte sich dann auch etwas um den “Spassfaktor” – wieviel Spass darf denn sein? Lernen ist doch mit Anstrengung verbunden, da braucht es auch entsprechend Druck, – so einige Statements auf den Punkt gebracht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen… Jetzt viel investieren in unsere Ausbildung, dann später wieder geniessen, Früchte ernten können… Sind wir nicht alle mit ähnlichen Mantras gross geworden in unserem Bildungssystem? Aber was heisst es denn für Jugendliche, wenn sie ständig hören, wie wichtig lebenslanges Lernen ist – es eigentlich nie aufhört… Geht die Rechnung – erst die Arbeit, dann das Vergnügen – überhaupt noch auf? Ich meine, dass die heutigen Generationen eine andere Definition und Bewertung von Spass vornehmen: es kann eine sinnvolle Aufgabe sein, eine Herausforderung, die mich aus der Komfortzone herauslockt, es kann der Wettbewerb sein, mich mit anderen zu vergleichen – zunehmend auch durch soziale Netzwerke, “quantified self”, autonom etwas selbst entscheiden zu dürfen, sich kompetent erleben, etwas geschafft zu haben, stolz auf sich sein zu können, gemeinsam mit anderen Ziele zu stecken und gemeinsam etwas auszuhalten (Weight Watchers Prinzip). Ich denke, dass wir derartige Motivationsmechanismen in kreativer Form mit spielerischen Elementen stärker in den Schulalltag einbauen könnten – ohne dabei die Seriosität verlieren zu müssen, Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, insbesondere Kompetenzen im Umgang mit (dynamischem) Wissen, Einstellungen und Fertigkeiten entwickeln zu wollen – die Neugierde und Lust auf Lernen im Laufe der Jahre nicht auszulöschen, sondern diese vielmehr immer wieder aufs Neue zu entfachen!

Ich fürchte in Gerzensee ist mir meine Kernbotschaft an dieser Stelle nur bedingt gelungen – zu schnell geht eine Schublade auf, ach wieder so eine Edutainment Welle… Ich sehe die Entwicklungen als ein grundsätzlicheres Phänomen – die Übertragung etablierter Motivationstheorien (z.B: Decy&Ryan – Selbstbestimmungstheorie) in unser digitales Zeitalter einer Wissensgesellschaft.

Hier noch meine Folien:

Gerzensee_seufert

Sowie der Link auf die Zusammenfassung der anderen Vorträge:

http://unibern.sorcelli.ch/zusammenfassung-von-leonhard-gadetg/

Kinderuni: Macht der Computer dumm oder schlau?

Dieses Jahr ist es meine zweite Kinderuni. Vor drei Jahren habe ich meine erste Kinderuni Vorlesung gehalten zum Thema: Warum Lehrer nicht alles wissen können… . Das war – wie soll ich schreiben – eine ziemlich intensive Lernerfahrung. Die Athmosphäre im grossen Audimax – 800 Kinder passen da rein – ist eine ganz besondere. Die Kinder kommen quirlig an und sind ganz gespannt, was da nun gleich passieren wird. Ihre Augen leuchten und sie sind ganz aufgeregt. Das letzte Mal hatte ich gefragt, wer mir vorne assistieren möchte. Wenn ich bei den Studierenden sonst üblicherweise in diesem grossen Hörsaal eine Frage stelle, geht kaum ein Finger hoch. Zu gross ist die Angst, einen Fehler zu machen oder sich zu blamieren. Bei den Kindern ist das ganz anders. Fast alle haben sich gemeldet, sich fast den Arm rausgerissen, um auf sich aufmerksam zu machen – bitte nimm mich mit nach vorne – ich will gerne etwas ausprobieren. Wie schön wäre es, wir könnten diese unbekümmerte Neugierde doch halten…

Im Zeitalter von Gamification versuche ich dieses Mal die Vorlesung spielerisch aufzuziehen – hier eine Preview:

Und dann haben wir noch einen Special Guest – einen Experten, der einfliegen wird. Na? Wer versteckt sich wohl dahinter? Auflösung folgt:

Kinderuni findet statt am kommenden Mittwoch, 19. November, 15 bis 15.45 Uhr!

Unser Sohn (9 Jahre) und seine Freunde werden dabei sein – also nochmal was ganz Besonderes für mich :-)))

Freue mich riesig auf alle Kinder!

Wie kommen Bildungsinnovationen ins Klassenzimmer – Teil 3: Innovationsreichweiten von Design Research – wie eine „Lernende Organisation“ designen?

Design Research Studien haben maßgeblich zum Ziel, neuartige Lernumgebungen und deren Potenziale zu erkunden. Somit geht es „nicht nur um die Untersuchung einer bereits bestehenden Praxis, sondern zudem um die Exploration von neuen Möglichkeiten.

Ein wesentliches Merkmal von Design Research besteht darin, dass sich der Innovationsbeitrag gleichermaßen auf Wissenschaft und Praxis beziehen soll. Die Entwicklungsarbeiten werden von Anfang an in einen konzeptionellen Rahmen eingeordnet, um einen Beitrag zum Ausbau der Wissensbasis leisten zu können. In mehreren Entwicklungszyklen sind innovative Praxislösungen zu entwickeln, die gleichzeitig als Forschungsergebnis brauchbare Theorien mit saturierter Evidenz hervorbringen sollen. Die Übertragbarkeit der entwickelten Innovation wird weniger in der Problemlösung selbst verortet, sondern vielmehr in der Entwicklung übertragbarer Theorien: „Theory informing practice is at the heart of the approach, and the creation of design principles and guidelines enables research outcomes to be transformed into educational practice“ (Reeves et al., 2005, S. 107).

Primär konzentriert sich Design Research auf die Entwicklung innovativer Lernumgebungen. In der einschlägigen Forschungsliteratur sind Design Research Studien zu finden, die sich auf unterschiedliche Innovationsreichweiten beziehen (vgl. nachfolgende Tabelle):

| Ebenen:Innovationsreichweite | Variablen | Typische Forschungs- und Entwicklungsfoki(R bzw. D) |

| Ebene 1Learning | StudentTask | R: concepts, skills, strategies, conception, beliefsD: learning situations, probes, data capture |

| Ebene 2:Individual Teacher | InstructionStudentTask | R: Teaching tactics and strategies, nature of student learningD: classroom materials that are ok for some teachers |

| Ebene 3:Representative Teachers | TeacherInstructionStudent Task |

R: Performance of representative teachers with realistic support. Basic studies of teacher knowledge and competencyD: Classroom materials that “work” for most teachers |

| Ebene 4:System Change | SystemSchoolTeacher Instruction Student Task |

R: System changeD: Tools for change such as materials for classroom, assessment, support systems, community relations |

Tab. 1: Innovationsreichweiten von Design Research

Während auf den Ebenen 1 und 2 die Entwicklung „innovativer Designs“ als neuartige Problemlösungen im Vordergrund steht, rücken auf den Ebenen 3 und 4 deren Skalierbarkeit sowie die Innovationsfähigkeit der Organisation – das Design lernender Organisationen – in den Mittelpunkt.

Die Einbettung der Bildungsinnovation in den jeweiligen Kontext erfährt demnach bei Design Research besondere Aufmerksamkeit. Beispielsweise durch den Blick darauf, wie Lehrende die neuen Medien in ihren Unterricht integrieren. “Unlike quantitative studies, most DBR studies do not produce measureable effect sizes that demonstrate ‘what works’. However, they provide rich descriptions of the contexts in which the studies occurred, the challenges of implementation, the development processes involved in creating and administrating the interventions, and the design principles that emerged.” (Clarke, & Dede, 2009, S. 357) Nicht einzelne Variablen werden in einer Intervention separiert und überprüft, sondern das Zusammenwirken mehrerer Faktoren in einem möglichst kohärenten Gesamtdesign für eine Intervention. Zentrale Kontextfaktoren werden bewusst aufgenommen, da sie einen hohen Einfluss auf die Wirksamkeit einer Maßnahme haben. Darüber hinaus bestimmen sie maßgeblich mit, inwieweit Inventionen zu Innovationen werden, d.h. inwiefern neu erprobte Praktiken auch tatsächlich den Zugang zur Praxis finden.

Anderson & Shattuck (2012) kamen in ihrer Untersuchung allerdings zu dem Ergebnis, dass sich die meisten der 47 untersuchten Design Research Studien auf „small-scale interventions“ (Ebene 1 und 2 der Innovationsreichweite) beziehen (vgl. auch Henrick & Cobb, 2013, S. 9). Damit die Innovationspotenziale solcher Interventionen mit zunächst geringerer Reichweite ausgeschöpft werden können, müssen diese breitflächig ausgerollt werden.

Meines Erachtens liegt ein enorm hohes Potenzial in Design Research Studien, die auf diesen Aspekt der systemweiten Einführung von Bildungsinnovationen als Managementaufgabe eingehen – Change Prozesse als Design-Aufgabe einer lernenden Organisation verstehen. Voraussetzung dafür ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschern und Praktikern, in mehreren Iterationen Veränderungsprozesse zu gestalten – und letztendlich bedeutet es einen längeren Atem (ca. 3-5 Jahre), aber die Nachhaltigkeit von Bildungsinnovationen wird damit garantiert, der Motor für eine kontinuierliche Innovationskultur angekurbelt.

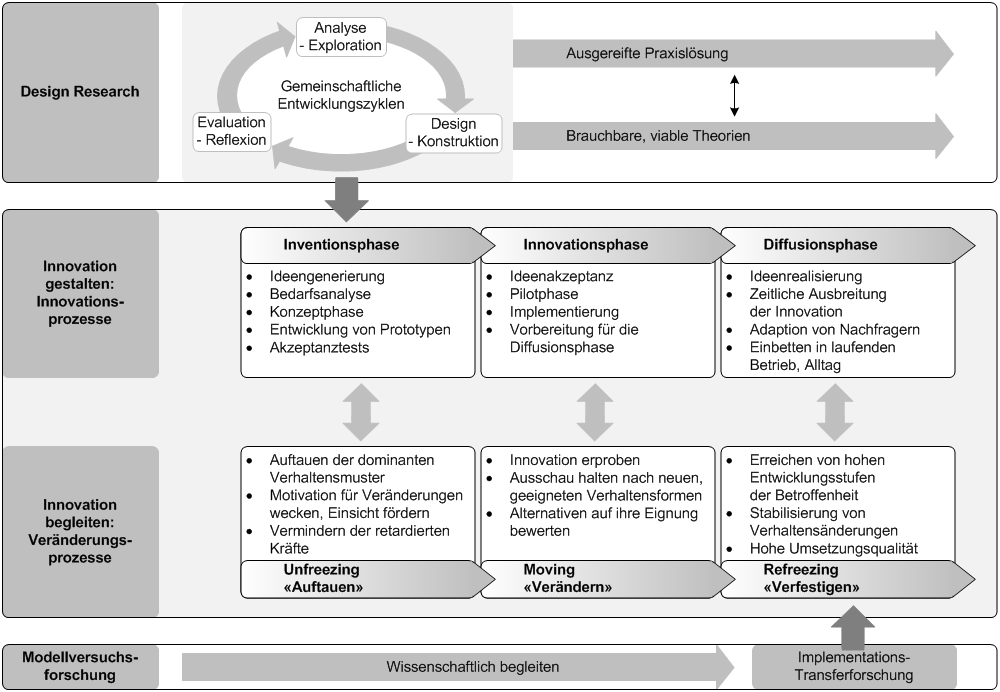

Wie kommen Bildungsinnovationen ins Klassenzimmer – Teil 2: mit Design Research die Innovationswirksamkeit erhöhen

Design Research verläuft typischerweise in einem iterativen Forschungs- und Entwicklungsprozess in enger Kooperation von Wissenschaft und Praxis ab. Mit Design Research sollen innovative Praxislösungen für offene Probleme angestrebt werden, die neuartige Lösungsansätze erforderlich machen und deren Potenziale untersucht werden sollen. Design Research ist besonders geeignet, die Innovationsleistung zu erhöhen, da mit diesem Forschungsansatz die Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg fördert und die Zusammenarbeit von Forschern und Praktikern betont. Dabei lassen sich grundsätzlich die drei Kernphasen: Analyse/Exploration, Entwurf/Konstruktion (Entwicklung) und Evaluation/ Reflexion unterscheiden (McKenney & Reeves, 2012, S. 77).

Der Innovations- und Veränderungsprozess in einem sozialen System wie einer Schule oder Organisation, kann dabei als paralleler Prozess betrachtet werden (vgl. nachfolgende Abbildung). Die Erprobung entwickelter Innovationen und deren zunehmende Verbreitung mit wachsendem Reifegrad nehmen von Anfang an eine hohe Bedeutung ein. „In Educational Design Research the adoption process may begin as early as analysis and exploration, as practitioners and researchers collaboratively consider what problems are worth solving and become committed to testing potential solutions” (McKenney & Reeves, 2012, S. 161)“. Für Design Research bezeichnend ist daher die frühzeitige Prototypenentwicklung, um unvorhergesehene Herausforderungen und ungeplante Konsequenzen aufzuspüren und um damit Innovationen auch nachhaltig implementieren zu können.

Andere gestaltungsorientierte Forschungsansätze sind zwar ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit der Praxis ausgerichtet, die Schwerpunkte sind jedoch meist anders akzentuiert. So fokussiert die Modellversuchsforschung die wissenschaftliche Begleitung der Implementationsphase, um insbesondere die Transfer- und Diffusionsphase intensiv zu unterstützen. Charakteristisch ist dabei die wissenschaftliche Begleitung von Modellversuchen. „Modellversuche verbinden die Entwicklung und Erprobung zukunftsfähiger Problemlösungen in der Praxis mit einem handlungsorientierten Forschungsansatz der Wissenschaft – repräsentativ für Modellversuche ist somit das Begriffspaar Innovation und Transfer“ (Diettrich, 2013, S. 93). Während Design Research auf iterative Entwicklungszyklen aufbaut, bis eine ausgereifte Praxislösung entsteht, sind Modellversuche eher als einmaliger und linearer Prozess konzipiert. Bei Design Research steht der Transfer hingegen von Anfang an im Vordergrund im Rahmen der frühzeitigen, iterativen Prototypenentwicklung.

Mit Design Research kann ein Investitionsbeitrag gleichermassen für Wissenschaft und Praxis erzielt werden – in Form von innovativen Praxislösungen, die gleichzeitig als Forschungsergebnis brauchbare Theorien mit saturierter Evidenz bieten können. Dadurch lassen sich kurzfristige Modethemen vermeiden und die Entscheidungsqualität und damit die Akzeptanz von Bildungsmanagement innerhalb der Unternehmen erhöhen. Der Theorie-Praxis-Gap könnte geschlossen werden. Ist eine derartige intensive Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft im Rahmen von Design Research jedoch realistisch?

Wie kommen Bildungsinnovationen eigentlich ins Klassenzimmer?

In der Bildungsforschung nimmt „Innovation“ als Thema bislang nur eine randständige Position ein (vgl. hierzu meinen letzten Blog-Beitrag), auch wenn es nicht neu ist und bereits seit den 70er Jahren das Innovieren als Aufgabe von Lehrpersonen wissenschaftlich diskutiert wurde. Daher drängt sich die Frage auf, welche Rolle denn nun die Forschung übernehmen soll, wenn es um Innovationen in der Bildung geht.

Zum Vergleich: In den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist die Frage nach dem Innovationsbeitrag der Forschung eher ungewöhnlich, da es „zum Selbstverständnis der Forschenden gehört, den Innovationsprozess durch wissenschaftliche Forschung zu optimieren.“ (Reinmann, 2007, S. 24). In der Bildungsforschung hingegen besteht historisch ein grosses Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Profilbildung und praktischem Mehrwert (vgl. ebenda).

Welche Modelle sind denn grundsätzlich denkbar, um Bildungsinnovationen in die Unterrichtspraxis zu holen?

Modelle zur Implementation von Innovationen: Forschung – Praxis

Burkhardt & Schoenfeld (2003, S. 3-4) unterscheiden grundsätzlich 6 Modelle, wie Bildungsinnovationen in der Praxis entstehen können, indem sie auf die Verbindung von Forschung und Praxis (P <-> R Modelle) eingehen:

1) Eigeninitiative der Praktiker: Lehrpersonen, Trainer informieren sich über Forschungsergebnisse und setzen die gewonnenen Erkenntnisse in ihrer Unterrichtspraxis um. Allein schon aus Zeitgründen scheint es sich um ein nicht weit verbreitetes Vorgehen zu handeln, zumal die Forschungsergebnisse häufig nicht einfach in die Praxis umzusetzen sind: „Translating research into practice is a decidedly nontrivial task“ (Burkhardt & Schoenfeld, 2003, S. 4).

2) „Summary guides“: Professionelle Organisationen bereiten Forschungsergebnisse auf, um sie näher an die Praxis heranzuführen. Aber auch bei diesem Modell bezweifeln Burkhardt & Schoenfeld (2003, S. 4) die Wirksamkeit dieser produktbezogenen Transferangebote.

3) „The policy route:“ Reformen sind im letzten Jahrzehnt in nahezu allen Bereichen und auf allen Ebenen des Bildungssystems gefordert und eingeführt worden. Die permanente Umsetzung vorgegebener Reformen und Standards lässt kaum noch Spielraum und Ressourcen und damit fehlt eine „wesentliche strukturgebundene Bedingung für Innovativität in Bildungsorganisationen“ (Clement, 2003, S. 23). „Auf der einen Seite wachsen die Reformerwartungen, auf der anderen Seite schrumpfen die kulturellen Voraussetzungen, die zur Umsetzung der Reformen erforderlich sind. In der Folge bleiben viele Reformen in der Phase der Programmatik stecken, es fehlt die Kraft zur Umsetzung (Euler, 2003, S. 321).“

4) „General professional development“: Forschungsergebnisse werden im Rahmen der Weiterbildung von Lehrenden in die Anwendung gebracht. Das Innovieren als Aufgabe von Lehrpersonen rückt damit in den Vordergrund. „Weniger die grundlegenden Strukturreformen und die damit verbundenen Hoffnungen auf durchschlagende Erneuerung und flächendeckende Innovation stehen heute im Fokus des Interesses, sondern vielmehr das Handeln der Subjekte, die als Lehrerinnen und Lehrer, BerufsbildungspolikerInnen und AusbilderInnen Ausbildungsrealität prägen. (Lipsmeier & Clement, 2003, S. 8).

5) „The long route“: Forschungsergebnisse können sich über einen längeren Zeitraum hin zu quasi-Standards entwickeln und sich sukzessive als gängige Praxis durchsetzen. Burkhardt und Schoenfeldt (2003, S. 5) weisen allerdings darauf hin, dass es nur sehr wenige erfolgreiche Beispiele für dieses R <-> P Modell gibt.

6) Gestaltungsorientierte Forschung: Design Research ist einer der wenigen Forschungsansätze, welche die Innovationsfunktion von Wissenschaft zum Ziel hat. Für das Design-Based Research Collective (2003, S. 8) ist dieser Ansatz besonders geeignet, die Innovationsleistung zu erhöhen, da Design Research die Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg fördert und die Zusammenarbeit von Forschern und Praktikern betont.

Design Research als Forschungsansatz verfolgt somit das Ziel, zur Entwicklung von innovativen Praxislösungen beizutragen und gleichzeitig praxisrelevante Theorien zu entwickeln. Mit Design Research sollen innovative Praxislösungen für offene Probleme angestrebt werden, die neuartige Lösungsansätze erforderlich machen und deren Potenziale untersucht werden sollen. Design Research verläuft typischerweise in einem iterativen Forschungs- und Entwicklungsprozess in enger Kooperation von Wissenschaft und Praxis ab. Dabei lassen sich grundsätzlich die drei Kernphasen: Analyse/Exploration, Entwurf/Konstruktion (Entwicklung) und Evaluation/ Reflexion unterscheiden (McKenney & Reeves, 2012, S. 77).

Welches Modell überwiegt derzeit in der Weiterbildungspraxis von Unternehmen? Vermutlich Modell 1, wobei man sich selbstkritisch fragen muss, wie viele Beiträge aus der Forschung tatsächlich in Praktiker-Netzwerken diskutiert werden. Wäre die Praxis für andere Modelle bereit genug? Was sind Voraussetzungen dafür, die Gräben zwischen Forschung und Praxis zu verkleinern? Mich persönlich interessiert vor allem der Design Research Forschungsansatz, um mit dem Modell 6 sich nicht nur auf den Transfer am Ende eines Forschungsprojekts fokussieren zu müssen, sondern Praktiker bereits recht früh am Anfang gestaltungsorientierter Forschungsprojekte als Experten einzubinden. Vielleicht wären Ansätze effizient und effektiv, welche verschiedene Modelle, z.B: 2,4 und 6 geschickt miteinander kombinieren?

Kann dies eine realistische Rolle der Forschung darstellen, mit genügend Mehrwert für die Praxis – und ausreichend für die wissenschaftliche Profilbildung? Viele Fragen sind dabei noch offen. Die nächsten Blog-Beiträge hierzu folgen…

Burkhardt, H. & Schoenfeld, A. H. (2003). Improving Educational Research: Toward a More Useful, More Influential, and Better-Funded Enterprise. Educational Researcher, 32(9), 3‑14.

Clement, U. (2003). Wandel durch Politik? Organisationstheoretische Perspektiven und ihre Konsequenz für die Berufsbildungsforschung. In: Clement, U & A. Lipsmeier (Hrsg.): Berufliche Bildung zwischen Struktur und Innovation (S. 9-28). Zeitschrift für Betriebs- und Wirtschaftspädagogik, Beiheft 17, 9-29.

Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5–8.

Euler, D. (2003). Reformen erfordern Vertrauen und Kooperation. Über notwendige Fundamente von pädagogischen Innovationen. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 99, 321‑327.

Lipsmeier, A. & Clement, U. (2003). Einleitung. In: Clement, U & A. Lipsmeier (Hrsg.): Berufliche Bildung zwischen Struktur und Innovation. Zeitschrift für Betriebs- und Wirtschaftspädagogik, Beiheft 17, 7‑8.

McKenney, S. & Reeves, C.T. (2012). Conducting educational design research. New York: Routledge.

Reinmann, G. (2007). Innovationskrise in der Bildungsforschung: Von Interessenkämpfen und ungenutzten Chancen einer Hard-to-do-Science. In G. Reinmann & J. Kahlert (Hrsg.), Der Nut-zen wird vertagt …. Bildungswissenschaften im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Profilbildung und praktischem Mehrwert (S. 198-220). Lengerich: Pabst.