„Je mehr Maturanden, desto grösser die Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Maturanden nimmt in der Schweiz kontinuierlich zu, bereits jeder fünfte junge Erwachsene erlangt eine gymnasiale Maturität. Von 1985 bis 2010 stieg die Quote von 12 auf 20 Prozent. Sie sollte nicht mehr weiter zunehmen. Ich hätte lieber etwas weniger, dafür bessere Maturanden.“

Ich frage mich, was unsere Erstsemester, vor ein paar Wochen noch Maturanden, über dieses Interview denken – zur Erinnerung: es ist das erste Interview des künftigen Bildungsministers. Sie bekommen zu hören: wir sind eigentlich zu viele und nicht gut genug, aber er will uns eigentlich schützen, damit wir nicht arbeitslos werden. Die Ostschweizer Studierenden sind vermutlich froh, sie gehören ja eher zu den 12 Prozent und vermutlich zu den „Besseren“. Die Westschweizer fühlen sich vermutlich hingegen diskriminiert – was kann ich denn dafür, eine Westschweizer Matura zu haben, wo 20+ Prozent üblich sind?

Die Frage, die sich dabei stellt, ist nicht trivial: was heisst eigentlich „besser“? Besser in Mathe, um an der ETH studieren zu können? Besser darin, Selbstverantwortung übernehmen zu können, in einer Welt, die zunehmend durch Unsicherheit geprägt ist – wo Wandel als einzige Konstante gilt? Mir kommt dabei auch ein interessantes Referat von Prof. Frey, Sozialpsychologe an der Uni München, in den Sinn. Er empfahl Arbeitgebern, nicht nur auf die Noten der Bewerber zu schauen. Diejenigen mit den allerbesten Noten hätten nie gelernt, mit Misserfolgen umzugehen. Also auch der „heimliche Lehrplan“ zählt. Dieses Statement erntete viel Kopfnicken. Waren darunter auch diejenigen, die selbst Bestnoten hatten? Was ich mit dieser Diskussion auf den Punkt bringen will: Die Diskussion um „Besser“ ist normativ, es ist immer eine subjektive Bewertung und in grossem Masse abhängig von der eigenen Lern- und Berufsbiographie. Ein „Besser“ mit dem Anspruch, die Besten selektieren zu wollen, birgt immer die Gefahr, sich einzig auf das zu konzentrieren, was einfach und Rekurs fähig zu prüfen ist. In Albert Einstein’s Büro in Princeton hing das Schild “Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts”.

Im besagten Interview mit der NZZ ist eine Ursache sowie ein Lösungsansatz skizziert: „Der Druck auf die Gymnasien nimmt nicht zuletzt wegen der Zuwanderung aus dem benachbarten Ausland zu. Immigrantenfamilien können laut Schneider-Ammann den Wert der Berufsbildung nicht richtig einschätzen. «Und dann wollen sie ihre Kinder um jeden Preis eine Matur machen lassen.» Er will diesen Eltern aufzeigen, dass das Bildungsangebot in der Schweiz viel breiter ist.“

Im Grund genommen bedeutet dieser Ansatz, Angebot und Nachfrage durch mehr Information und Aufklärung besser zusammen zu führen. Meine These ist jedoch, dass dies weder die regionalen Probleme mit offenen Lehrstellen lösen wird, Jugendliche wird es auch künftig in die Stadt ziehen. Noch wird es die Eltern aus den angesprochenen Immigrantenfamilien davon abhalten, ihren Nachwuchs auf private Schulen zu schicken.

Im Nachbarland Österreich (hat wie die Schweiz und Deutschland ebenfalls das duale Berufsbildungssystem) bestimmt die genau entgegengesetzte Forderung das Meinungsbild: „steigende Akademikerquoten sichern die Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit“, so Andreas Schleicher, OECD-Bildungsexperte in der österreichischen Zeitschrift Format. Die von der OECD und vielen Bildungspolitikern implizite Gleichstellung von “Höherqualifiziert” = “Akademisierung” ist m.E. genauso kritisch zu hinterfragen und wird einem Bildungssystem mit einem breit gefächerten Portfolio der beruflichen Bildung überhaupt nicht gerecht. In diesem Punkt ist BR Schneider-Ammann ja zu unterstützen, der Berufsbildung auch künftig einen hohen Stellenwert im Bildungssystem einzuräumen.

Meine Kollegin Monika Bütler (VWL-Professorin) weist in ihrem Blog-Kommentar an dieser Stelle auf den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität hin (http://www.batz.ch/). Ihrer Ansicht nach ist es “am wahrscheinlichsten, dass nicht die Maturandenquote die Arbeitslosigkeit oder umgekehrt beeinflusst, sondern dass gemeinsame unterliegende Ursachen massgeblich sind, die sowohl die Arbeitslosigkeit wie auch die Maturandenquote beeinflussen (wie z.B. verfehlte Bildungspolitik und ein überregulierter Arbeitsmarkt, der es den Unternehmen kaum möglich macht, Lehrlinge auszubilden)”.

Kurzum: die Diskussion um “Berufslehre oder Akademisierung” führt zu Antworten auf Fragen von gestern für Probleme von morgen…

Möchte hier auch auf den Beitrag von Frau Muralt (SSAB), vom Juli 2012 in der NZZ verweisen:

http://www.nzz.ch/meinung/debatte/berufslehre-contra-akademisierung-1.17368045

„Diese «Grabenkriege» sind unnötig. Sie gehen von falschen Fragestellungen aus. Zu fragen ist nicht in erster Linie, wie sich das schweizerische Bildungswesen im internationalisierten Umfeld einzupassen habe. Zu fragen ist vielmehr, wie Bildungssysteme den neuen Anforderungen der sich rasch entwickelnden Informations- und Wissensgesellschaft entsprechen können. Diese Frage müssen sich alle Länder stellen, und es besteht überall Anpassungsbedarf…“

Archives for Oktober 2012

Webinhalte kuratieren als Lernszenario: viele Werkzeuge, wenige Beispiele

Vor etwa zwei Wochen begann ich damit, eine hochschuldidaktische Weiterbildung zum Thema “Neue Medien in der Lehre” vorzubereiten – unter anderem hatte ich da ein Übersichtsdokument mit Informationen zu offenen Lernressourcen (Open Educational Resources) das zu aktualisieren war. Am gleichen Tag stiess ich über einen Blogpost von Jochen Robes wieder einmal auf das Thema ‘Kuratieren von Ressourcen im WWW’. Ich beschloss, mein Übersichtsdokument nicht mehr zu aktualisieren und statt dessen die dort gesammelten Informationen über einen Dienst für ‘social content curation’ verfügbar zu machen (vgl. den Link zur Sammlung “Webinhalte kuratieren” unten).

Was heisst das, Webinhalte kuratieren? In der gleichen Sammlung findet sich auch ein Link zu einem Vortrag von Corinne Weisgerber, in dem sie dieses genauer ausführt. Im Kern geht es darum Inhalte zu finden, auszuwählen, zu kontextualisieren, anzuordnen, zu publizieren und ins Gespräch zu bringen.

Als Lern- und Arbeitsform ist das Kuratieren von Webinhalten – so die Aussage in einem “7 things you should know about social content curation” von Educause – vor allem in solchen Ausbildungsfeldern relevant, in denen visuelle Darstellungsformen eine grosse Rolle spielen (z.B. Marketing, Architektur & Design). Ich persönlich sehe das Einsatzfeld aber weiter, vorausgesetzt, dass von Seiten der Lehrpersonen sinnvolle Arbeitsaufträge und Feedback-Prozesse entwickelt werden. Schliesslich beschränkt sich die unglaubliche Fülle von im Web verfügbaren Materialien nicht auf Webseiten, Weblogs, Bilder, Videos und Podcasts. Über das Directory of Open Access Journals sind derzeit mehr als 8’000 frei zugängliche wissenschaftliche online-Zeitschriften verfügbar und über Gallica mehr als eine Million französischsprachige Bücher, Manuskripte, Karten usw. – die Deutsche Digitale Bibliothek soll übrigens in diesem Herbst an den Start gehen (vgl. die ‘scoops’ in der Sammlung zu OER, unten).

Die Anzahl der Dienste für ‘social content curation’ ist beeindruckend (vgl. eine Webseite, die 53 solcher Dienste listet und vergleicht – ebenfalls in der Sammlung zu ‘Content Curation’ unten).

Die Anzahl der Artikel dazu, wie bedeutsam das Kuratieren von Webinhalten jetzt schon ist und künftig sein wird kontrastiert stark mit dem von mir wahrgenommenen Mangel an Beispielen für die Umsetzung als Lernszenario.

Denn gibt es aus meiner Sicht noch viele offene Fragen: Wie kann das Kuratieren von Inhalten auch im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Weiterbildungen sinnvoll eingesetzt werden? Worauf muss man beim Formulieren von Arbeitsaufträgen dazu achten? Was sind geeignete Kriterien, um die Ausarbeitungen der Lernenden zu bewerten (sofern dies erforderlich ist)? Wie gestaltet man die (gemeinsame) Sichtung und die weitere Verdichtung der (vermutlich) zahlreichen Funde?

Ich freue mich über Beispiele Hinweise dazu!

===

Hier der Link zur Sammlung zu Webinhalte Kuratieren als Lernszenario:

http://www.scoop.it/t/lernszenario-webinhalte-kuratieren

Und hier der Link zur Sammlung zu Open Educational Resources:

http://www.scoop.it/t/open-educational-resources-and-open-courses

scoop it ist einfach zu bedienen. Wenn das Bookmarklet dem Browser hinzugefügt wurde, können Webressourcen mit einem Klick einer Sammlung hinzugefügt werden. Die eigenen Sammlungen sind über eine spezifische URL öffentlich einsehbar und innerhalb umfangreicher Sammlungen kann nach Schlagworten gefiltert werden. Die neuen ‘scoops’ einer Sammlung können automatisch auch über das eigene Weblog als Posts veröffentlicht werden (sofern man das möchte) und Besucher können die ‘scoops’ kommentieren, müssen dafür aber bei scoop.it angemeldet sein.

scoop.it bietet aktuell drei Nutzungsmodelle. Bei der Nutzung des kostenlosen Service ist man auf fünf Themen beschränkt und die Möglichkeiten, den erläuternden Text zum “scoop” zu formatieren sind stark eingeschränkt. Die kostenpflichtigen Varianten bieten darüber zudem mehr Export-Möglichkeiten und Analysewerkzeuge.

Was ist “innovativ” in der Hochschullehre?

Auf der Podiumsdiskussion ging es anschliessend auch um die Frage, ob “klassische Vorlesungen” im Alltag der Hochschullehre verschwinden werden. 84% der Zuhörer stimmten per clicker mit nein, sie werden nicht verschwinden. Auch äusserte sich jemand sehr kritisch gegenüber dem “Mantra” des konstruktivistischen Paradigmas. Nur im Einzel- oder Gruppenunterricht zu lernen, wäre schlicht eine Überforderung für die Studierenden….

Die Diskussion zeigte mir, dass es viele Missverständnisse gibt bgzl. “Ermöglichungsdidaktik” und dem konstruktivistischen Paradigma, wenn deren Bedeutung für die einzelnen Ebenen von Unterricht nicht differenziert wird. So wird behauptet, das konstruktivistische Paradigma sei untrennbar mit sozialem Lernen (Gruppenunterricht) verbunden, und das Entscheidende sei dabei das selbstregulierte Lernen in der Gruppe. Mit dieser Aussage wird der Konstruktivismus in falscher Interpretation nur der Mikroebene, den einzelnen Lehrsituationen zugeordnet. Tatsächlich betrifft er aber die Programmebene und die Rahmenbedingungen des Lernens, weil damit in erster Linie die Art der Wissensgewinnung (das Wissen wird durch die aktive, subjektive Auseinandersetzung mit einem Problem oder einem Objekt gewonnen), und nicht nur ein rein methodisches Vorgehen anspricht. Das war auch mein Plädoyer im Vortrag zum Schluss, verstärkt die Entwicklung von Bildungsprogrammen in den Fokus zu nehmen.

Kurzum: Vorlesungen bzw. instruktionale Komponenten können auch in einem konstruktivistisch geprägten Paradigma, das dem Leitbild, Lernen zu ermöglichen, enthalten sein – aber: sie haben eine ganz andere Funktion, sie sind Impulse, die der Lehrende setzt und die an eine für den Lernenden herausfordernde Problemstellung angebunden sind – und somit Lernen und die Konstruktion des Wissenserwerbs ermöglichen. Also nicht eine “entweder-oder-“, sondern eine “sowohl-als-auch-Strategie”, aber der Kontext und Zielsetzung sind komplett andere… Solche Diskussionen sind schwieriger zu führen als “wir brauchen Vorlesungen: ja oder nein”…

Intergenerationales Lernen und Reverse Mentoring: Modeerscheinungen oder bald fester Bestandteil von Lern- und Führungsumgebungen?

Ein mögliches Konzept, die Kompetenzentwicklung in einem Unternehmen oder im schulischen Kontext effizient und effektiv direkt am Arbeitsplatz (also eher informell) zu unterstützen, stellt das Reverse Mentoring dar. So taucht der Begriff Reverse Mentoring in jüngster Zeit immer häufiger im Zusammenhang mit intergenerationalem Lernen auf – aber was steckt eigentlich hinter diesem Ansatz? Handelt es sich dabei nur um eine Modeerscheinung oder könnte sich das Reverse Mentoring zunehmend als ein fester Bestandteil in einer sich verändernden Lern- und Führungskultur (beispielsweise auch an Schulen) etablieren?

„Age is no longer necessarily correlated with experience“ (Marcinkus Murphy, 2012, p. 568)

Die zugrunde liegende Annahme, dass das steigende Alter einer Person nicht direkt und in sämtlichen Bereichen mit zunehmender Erfahrung korreliert, ist richtungsweisend für den Ansatz des Reverse Mentoring. Hierarchien werden bei diesem Ansatz aufgebrochen und Kompetenzen neu bottom-up vermittelt. Reverse Mentoring wird somit auch salopp als „Umkehrung des traditionellen Mentorings“ bezeichnet. Als erste Begriffseingrenzung und Verständnisgrundlage mag dies genügen. Betrachtet man das Konzept jedoch präziser, werden Aspekte bewusst, welche weit über die blosse Umkehrung der klassischen Mentoring-Struktur hinausreichen.

So wird bereits der Anwendungsbereich, für welchen sich die beiden Mentoring-Arten eignen, anders umschrieben. Im traditionellen Mentoring steht die langfristige Betreuung eines Schützlings im Vordergrund. Der Mentee soll beispielsweise in die Unternehmenskultur eingeführt, und durch den Mentor in seiner persönlichen Entwicklung betreut werden. Im Gegensatz dazu fokussiert das Konzept Reverse Mentoring nicht nur die Entwicklung von Führungskompetenzen und das individuelle Weiterkommen des Mentees, sondern gleichzeitig auch diejenigen des Mentors. Reverse Mentoring betont somit wechselseitige Kompetenzgewinne statt nur die einseitige top-down-Weitergabe von Kompetenzen.

Die Möglichkeiten für den Einsatz von Reverse Mentoring sind zahlreich. Dabei lassen sich einige Kerngebiete ausmachen. So wird Reverse Mentoring in der Literatur hauptsächlich mit der Vermittlung von IT-Know-How oder dem allgemeinen Erfahrungsaustausch in Verbindung gebracht. Bekannte und etablierte Unternehmen wie GE oder die Deutsche Telekom sind bekennende Anwender des Konzepts. Vielfach wird diese Massnahme aber nicht publik ausgewiesen, sei es aus Geheimhaltungsgründen, mangelnder Kommunikation oder höchst wahrscheinlich auch dem oft „unbewussten Einsatz“.

Während in der betrieblichen Bildung jedoch einige Texte, Erfahrungsberichte und auch Studien zum Thema Reverse Mentoring vorhanden sind, ist der Einsatz von Reverse Mentoring im schulischen Bereich bisher ein fast gänzlich unbeschriebenes Blatt. Die steigenden Anforderungen an Lehrpersonen der Sek II, Medienkompetenzen zu vermitteln und selbst auch à jour mit dem Einsatz digitaler Technologien im Unterricht zu bleiben, sowie der Umstand, dass die jüngeren Generationen intuitiv und selbstverständlich mit neuen Medien umgehen können, zeigen daher ein mögliches spannendes und bisher annähernd unbeachtetes Feld für den Einsatz von Reverse Mentoring auf. Es stellt sich die Frage, ob Lehrpersonen denn überhaupt bereit wären, ein Reverse Mentoring mit zum Beispiel Pädagogik-Studierenden einzugehen. Oder würde dies zu sehr dem Rollenverständnis oder den Weiterbildungsvorlieben von Lehrpersonen widersprechen?

Persönlich interessieren mich diese Fragen sehr – dieses „Voneinander lernen“ sehe ich als Chance zur gegenseitigen Weiterentwicklung. In einem nächsten Schritt werde ich daher zunächst die „Good Practice“-Erfahrungen aus konkreten Anwendungsbeispielen genauer analysieren. Damit möchte ich herausfinden, was aus bisher gemachten Erfahrungen gelernt werden kann und wie sich diese Erkenntnisse beispielsweise auf den schulischen Kontext übertragen lassen.

Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Konzept Reverse Mentoring gemacht oder sind gewisse Aspekte zu diesem Themenbereich besonders interessant für Sie? Falls ja, freue ich mich sehr über Ihre Kommentare!

Quelle des Zitats:

Marcinkus Murphy, W. (2012). Reverse mentoring at work: Fostering cross-generational learning and developing millennial leaders. Human Resource Management, 51(4), 549-574.

2 weiterführende Artikel über den Reverse Mentoring-Einsatz in der Unternehmenswelt:

Carter, T. (2004). Recipe for growth: Executives learn from employees lower down on the food chain. Retrieved from http://www.abajournal.com/magazine/article/recipe_for_growth/print/

Ludowig, K. (2009). Nachhilfe vom Mitarbeiter für den Geschäftsführer. Abgerufen von http://www.handelsblatt.com/karriere/nachrichten/mentorenprogramme-nachhilfe-vom-mitarbeiter-fuer-den-geschaeftsfuehrer-seite-all/3324658-all.html

Lehrerbildung – formelles und informelles Lernen verzahnen

Dies ist die Vollversion meines Beitrages: KE_Lehrpersonen_Folio_Seufert

Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen berufsbildender Schulen im Kontext digitaler Medien – erschienen in der Ausgabe von Folio 4/2012 unter dem Titel: Die digitale Revolution und die Evolution des Lehrens”

Die Lehrerprofession bildet sich ja hochgradig direkt am Arbeitsplatz, informell weiter. Für die Kompetenzentwicklung schlage ich vor, nach Organisationslogiken diese Form von Weiterbildung zu unterstützen: 1) transferorientierte Bildungsmaßnahmen -> z.B Change Labs nach Engestrom; 2) Reflexionsprozesse über die Unterrichtspraxis moderieren -> kollegiale Hospitation als Klassiker, Möglichkeiten eruieren wie Reverse Mentoring ; 3) selbstinitiiertes Lernen in Praxisgemeinschaften, unterstützt durch Social Media.

Als wichtige Rahmenbedingung gilt: informelles Lernen anzuerkennen – aber nicht nur im Sinne von einer Zertifizierung, sondern vielmehr als (gesellschaftlich) anerkannte Leistung

Die anderen Beiträge zu diesem Thema (“Weiterbildung von unten”) als Erfahrungsberichte von 2 berufsbildenden Schulen sind zudem sehr lesenswert…

Diversität in aller Munde – doch welche Herausforderungen ergeben sich dadurch konkret für Bildungsverantwortliche?

„Die gleiche Lehrperson unterrichtet alle gleichaltrigen Kursteilnehmer im gleichen Tempo mit dem gleichen Material im gleichen Raum mit den gleichen Methoden und dem gleichen Ziel“ (Methode der 7 Gs).

Alles im Gleichschritt? Eine homogene Seminargruppe? Der Durchschnitts-Teilnehmer? Klingt irgendwie utopisch – besonders vor dem Hintergrund steigender Diversität, Heterogenität und Vielfalt in jeglichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Teilnehmende einer Bildungsmassnahame unterscheiden sich durch zahlreiche Aspekte. So sind das Alter, der individuelle Wissensstand, die verschiedenen Interessen, die Herkunft oder die jeweilige Abteilung und Position innerhalb des Unternehmens nur ein Ausschnitt potenzieller Differenzierungsmöglichkeiten und bringen Herausforderungen an Bildungsverantwortliche und Lehrpersonen mit sich. Dass die Methode der 7 Gs nicht mehr wirksam ist, ist klar. Meint das nun, dass für jeden Teilnehmenden individuelle Entwicklungspläne und Lernpakete geschnürt werden sollten? Nicht ganz! Dennoch kann sich durch eine individualisiertere und differenzierte Kursgestaltung, dem Gewährleisten von stimmigen inneren und äusseren Rahmenbedingungen und einem bewussten Umgang mit Diversität der Output einer Trainingseinheit als grösser als die Summe der Mehrwerte seiner Einzelteile herausstellen. Nicht Angst vor Unterschiedlichkeit, sondern das Potential von Vielfältigkeit bringt also den Mehrwert – für den Teilnehmenden und die Organisation!

Es stellt sich die Frage, wie Diversität in der Gestaltung von Bildungsprogrammen, Trainings und Seminaren konkret berücksichtigt werden kann. Im neuen scil-Fokusseminar 6 „Diversity durch individualisiertes und teamorientiertes Lernen nutzen“ steht genau diese aktuelle und hochspannende Thematik im Mittelpunkt. Teilnehmende diese Seminars lernen neueste Erkenntnisse und verschiedene Werkzeuge und Methoden zum Umgang mit Diversität im Bildungsbereich kennen und anwenden. Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.scil.ch/index.php?id=456&L=10and01D1.

Zukunftsberuf "Bildungsmanager/-in"

Aus der Perspektive “Anbieter eines Weiterbildungsprogramms in Bildungsmanagement ” ist das erfreulich!

In dem Artikel wird sehr gut deutlich, wie vielfältig das Aufgaben- und Kompetenzportfolio von Bildungsmanager/-innen heute ist:

- Bildungsmanager/-innen sollen hochwertige, bedarfs- und zielorientierte Angebote entwickeln und umsetzen können.

- Diese Angebote sollen messbar auf den Unternehmenserfolg einzahlen – wobei hier anzumerken ist, dass sich das „ROI-Denken“ im Bildungsmanagement hinsichtlich der Nichtrealisierbarkeit einer 1:1 Messung von Investition und Outcome, zu einem „Return on Expectations-Denken“ (ROE) verändert hat. Gemäss dieser Vorstellung steht der Erfüllungsgrad der Erwartungen relevanter Anspruchsgruppen/Stakeholder im Fokus.

- Mit diesem Aspekt geht einher, dass Bildungsmanager/-innen zudem ein gutes Verständnis von Qualitätsmanagement und Bildungscontrolling benötigen.

- Sie brauchen betriebswirtschaftliches, pädagogisches und unternehmensspezifisches Wissen über Prozesse und Anspruchsgruppen, um ihre Arbeit erfolgreich ausüben zu können.

- Sie müssen ihren Wertbeitrag im Unternehmen intern kommunizieren können („Bildungsmarketing“).

- Zur Planung und Durchführung von Angeboten bzw. neuer Lernformen benötigen Bildungsmanager/-innen gute didaktische Kenntnisse, sowie Kenntnis darüber, wie Erwachsene heute lernen. Einen möglichst hohen Lern- und Praxistransfer zu unterstützen und zu ermöglichen, ist hierbei zentral.

- Eine Kompetenz die zunimmt – das nehmen auch wir in unserer Arbeit wahr – ist die Beratungskompetenz von Bildungsmanagern. In diesem Zusammenhang stehen auch die Rollenprofile „Lernberater“ oder „Lernbegleiter“, die in den letzten Jahren wieder in den Fokus gerückt sind.

Quelle: wirtschaft + weiterbildung 10_2012

Informelles Lernen evaluieren – ASTD Webinar mit Saul Carliner

Am letzten Donnerstag hat Saul Carliner (Concordia University) im Rahmen eines ASTD-Webinars zum Thema “Evaluation informellen Lernens” berichtet. Ich hatte ja kürzlich in seinem Einführungsbuch “Informal Learning Basics” gelesen und war gespannt auf seinen Vortrag.

Carliner führte nach einer allgemeinen Einleitung in das Thema zunächst einige Fragen auf, die im Zusammenhang mit der Evaluation von informellem Lernen im Rahmen von Unternehmen und Organisationen relevant sind:

- In welchen Formen findet informelles Lernen im Unternehmen / in der Organisation statt?

- In welchem Umfang findet informelles Lernen statt?

- Welche Ressourcen stehen für informelles Lernen zur Verfügung?

- Wie zufrieden sind die Mitarbeitenden mit diesen Ressourcen?

- Was genau lernen die Mitarbeitenden informell?

- Wie wird informelles Lernen im Unternehmen / in der Organisation anerkannt und unterstützt?

- Welchen Nutzen zieht das Unternehmen / die Organisation aus dem informellen Lernen der Mitarbeitenden?

Das etablierte 4-Ebenen-Modell von Kirpatrick kann aus verschiedenen Gründen keine Grundlage für die Evaluation von informellem Lernen:

- Lernen ist nicht der Fokus der Aktivitäte und findet häufig unbewusst statt.

- Es sind keine Lernziele definiert.

- Es sind keine Transferziele definiert.

- Informelles Lernen hat seinen Ausgangspunkt in der Regel in persönlichen Interessen, nicht in Geschäftszielen des Unternehmens / der Organisation

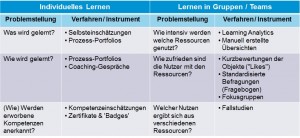

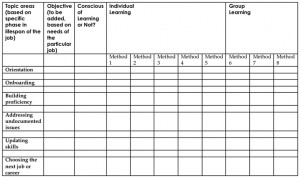

Carliner schlägt ein Rahmenmodell vor, das individuelles informelles Lernen und informelles Lernen in Gruppen und Teams unterscheidet. Für jeden Bereich schlägt er drei Kernfragen vor, zu denen er geeignete Verfahren und Instrumente aufführt (vgl. Tabelle).

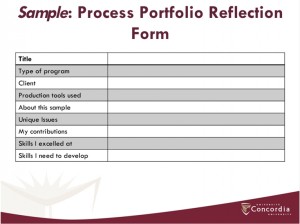

Interessant fand ich beispielsweise den Vorschlag, mit einfachen Formularen zu ermitteln, was und wie informell gelernt wird – sowohl individuell als auch in Teams / Gruppen:

Natürlich müssen solche Übersichten auf den jeweiligen Kontext angepasst werden. Aber Carliner zeigt, dass es auch jenseits von Learning Analytics Wege gibt, mit vertretbarem Aufwand wichtige Fragestellungen bei der Evaluation von informellem Lernen zu verfolgen.

Insgesamt war das aus meiner Sicht ein interessantes Webinar, das von Carliner / ASTD sehr interaktiv gestaltet wurde.